小笠原諸島へ行ってきました!!

2013年3月30日(土)

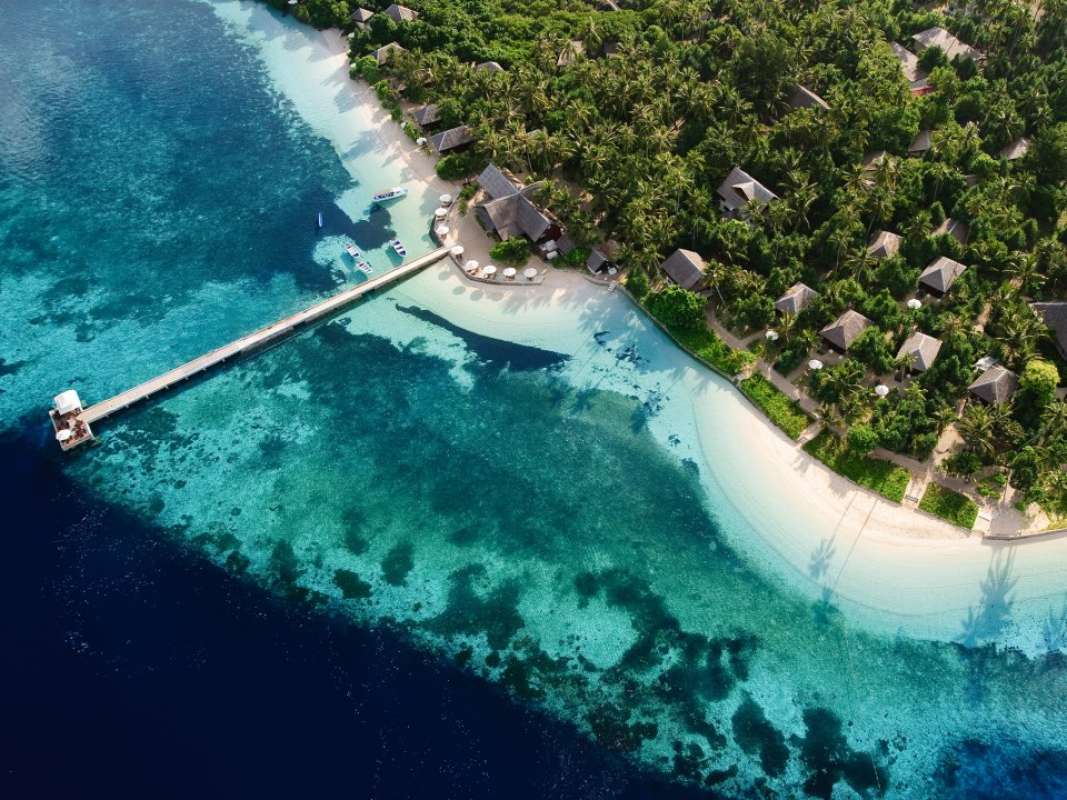

皆様、こんにちわ!2011年に世界遺産リストに登録された小笠原諸島へと行ってきました。

島までは25時間半、到着すると次の船が来るのは3日後というなかなか行きにくいところではありますが、

東洋のガラパゴスと称される島には自然が色濃く残っていました。

3月ではありますが既に太陽の日差しは熱く降り注ぎ、気持ちのいいビーチが広がります

2月~5月頃まではザトウクジラがシーズンとなり小笠原の海には子育てのため約300頭のクジラがいます。

10メートル以上の巨体が目の前で跳ぶ姿は大迫力でした

海の中ではホワイトチップシャークを見たり、世界でも伊豆諸島でしか見れないユウゼンが群れていたりと贅沢なダイビングを楽しめました

海中は非常に透明度が高く、ポイントが島の周りにおよそ200もあり初心者から中上級者と誰でも楽しめます

ポイントによってはイソマグロなどの回遊魚が群れていたり、ときにはマンタやジンベエザメなどの大物も。

ダイビング中にイルカやクジラと出会うこともあり、何が起こるかわからない、とてもわくわくさせてくれる海なんです

水平線へ消えていく夕日も美しく、夜には見たことのない数の星が輝いていました

また今までは東京発のおがさわら丸でしか行く手段がなかったのですが、客船でのクルーズ旅行なども増えており、地方発(苫小牧、仙台、横浜、神戸)の限定プランもございますので皆様、是非この機会に日本が誇る世界遺産小笠原へ!

極上のスローライフを楽しみましょう

当社小笠原ツアーHP

https://www.wtp.co.jp/area/ogasawara/index.html

コモドダイビング・現地ガイド内藤氏お勧め情報

2013年3月27日(水)

雨が少なくなりそろそろ雨季が明け、乾季に入る気配のインドネシア。日本で桜が咲く頃から、コモド諸島もベストシーズンに入って参ります。

今年のゴールデンウィークから始まる2013年のクルーズシリーズではどんな生物

に出会えるかとても楽しみです。

あと一ヶ月が待ちきれないコモドガイドは、一足先にコモドのダイブサイトを皆様に

ご紹介していきたいと思います。

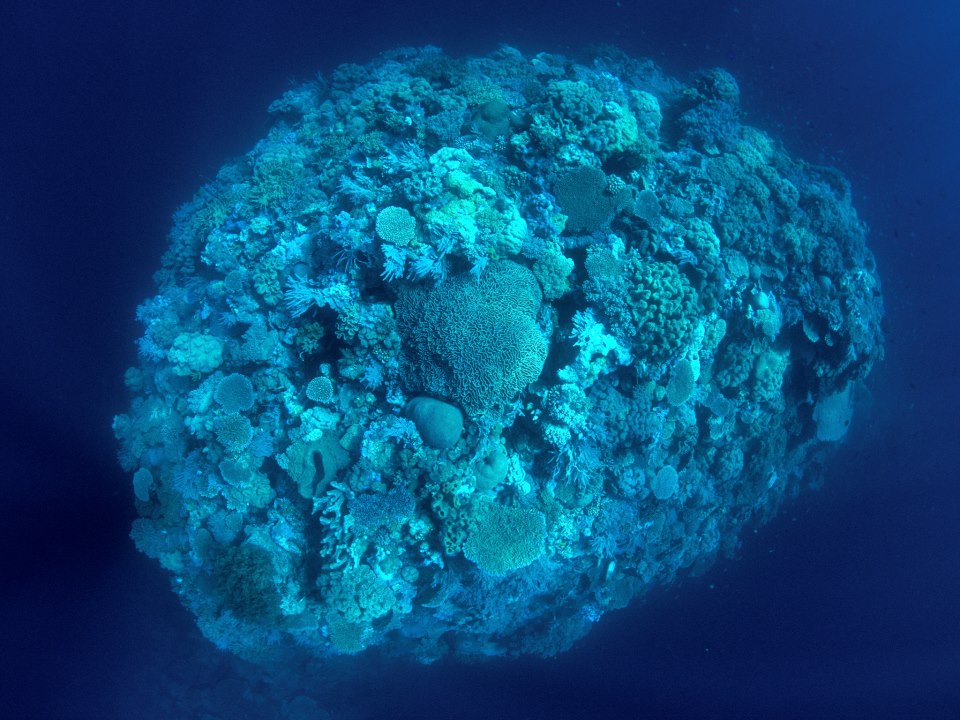

-カラフルなコモドの海・クリスタルロック-

コモドを紹介している写真では、乾燥した薄茶色の島々と、枯れた草原に同化したコ

モドドラゴンのイメージですが、いざ海へエントリーすると世界は一転します。

今回はコモドで最もカラフルなダイブサイト「クリスタルロック」をご紹介します。

コモドの真っ青な海をカラフルにする黄色やオレンジのソフトコーラルやハナダイの

群れ。

群れで見れるリボンドグラントはレモンカラー

早朝ダイブで潜るとフエダイの群れが固まりでいる。

ここに住み着いているイーグルレイはマンタのように大きく悠々としている。

皆様、このカラフルな色を自分の目で確かめに来て、是非、写真に収めて下さいね。

★ツアー情報はコチラをクリック★

ナイトダイビングの世界

2013年3月18日(月)

ゴッホの有名な絵画の “Starry Night” のように、渦巻く雲と輝く星たちが、私達の心を掴みます。今回は、私達の心を惹き付けるワカトビでのナイトダイビングの世界をご案内していきましょう!

写真提供:ワカトビゲスト Rossie Zen

水平線に夕日が沈んでいくのを眺めながら、ナイトダイビングの準備をしていきます。その頃、リーフでは魅惑的な生物たちが寝所に帰って行ったり、夜を待っていた生物たちが行動を開始したりする、興味深い時間帯なのです。

写真提供:ワカトビダイブリゾート Valentin Maeder

暗くなる直前の時間帯は、サンゴ礁に住む捕食者が最も活発的に行動する時間でもあります。リゾートの桟橋の先にあるジェティバーの光をうまく利用して、リゾートの桟橋の周りや下には、ハナミノカサゴが小さなグループを作り、小さな魚を追いかけ回しています。

写真提供:ワカトビゲスト Jim Laurel

手で水中をかき回したり、フィンでキックしてみると夜光虫が青白い光を発するため、この星空の下で見る夜の世界は、昼間見る感じとかなり異なって見えたりもします。多くのマリンライフは夜行性のため、日中は姿を隠していたり、眠っていたりするため、このような小さくて鮮やかなイカの仲間もナイトダイビングに出かけないと見ることが出来ないのです!

写真提供:ワカトビゲスト Wayne MacWilliams

夜になると昼間とは全く異なったキャストを向かえ、サンゴ礁は一層輝きを増します。ナイトダイビングでは、カニやロブスター、エビなど様々な甲殻類を見られる絶好の機会です。タコやイカ、コブシメが、体の色を変化させ美しい姿を見せてくれるのも、この時間帯です!

写真提供:ワカトビゲスト Dennis Davenport

出発の時間です。もう一度器材の確認をし、水中ライトを持って夜の海の世界へ出発です!期待を胸にタンクを背負い潜行していくと、暗闇の先にサンゴ礁が見えてきます。さあ、素晴らしいショーの始まりです!

写真提供:ワカトビゲスト Erik Schlogl

日中は、隅に隠れているロブスターも、夜になるとハンティングをするために出てきます。そして、貝やウニ、カニや魚など様々な生物を探し始めます。身の危険を感じると、腹部を引き締めそして尾肢を上下し、後ろ向きで一目散に逃げだしてしまうので、ゆっくりアプローチするようにしましょう。

写真提供:ワカトビゲスト Ryan Kissick

主にウツボは イカやタコ、甲殻類、軟体動物そして小さな魚をエサとしていますが、甲殻類の他にウニや無脊椎動物を食べるウツボもいます。ウツボは呼吸を維持するために、口の中に継続的に水を流し込まなければいけないため、獲物を捕らえるとすぐに飲み込みます。

写真提供:ワカトビゲスト Walt Stearns

眠っているカメに近づけるチャンスもありますが、睡眠の邪魔にならないよう気をつけなくてはなりません。また、ウミガメは暗闇に紛れて産卵をします。そして、孵化すると自分の巣から這い出し、月明かりに反射する海に向かっていくのです。

写真提供:ワカトビゲスト Luc Eeckhaut

水中ライトに照らされて、サンゴの合間からカサゴの目が光っています。カサゴの仲間は、夜行性でしかも単独で行動するのが好きな魚です。彼らは、サンゴや藻類、岩などに擬態して不動の一日を過ごします。夜になると、甲殻類や貝類そして魚を捕獲し食べます。カサゴの仲間は、驚いたり脅かされたりすると、背びれにある毒の棘を逆立てるのです。

写真提供:ワカトビゲスト Eric Cheng

振り返ると、イソギンチャクの周りを踊るニセアカホシカクレエビを発見! カニやロブスターが頑丈な脚を持っているのに対し、ホンカクレエビ属などのデリケートなエビは、ナガレハナサンゴやイソギンチャクに着底するための細くて壊れやすい脚を持っています。エビ類は単独でいることがほとんどですが、産卵シーズンになると大きな群れを作ります。

写真提供:ワカトビゲスト Doug Richardson

ナイトダイビングに出かけると、数種類のカニも見られます。実は、3.5メートルから2ミリの大きさの範囲のカニが約4,500種も存在するのです!そしてカニは食欲旺盛な、夜行性の捕食者でもあります。はさみを上手に使って、貝の殻を打ち砕き食べてしまうのです!

写真提供:ワカトビゲスト Ernst Koshier

ダイバーに人気のタコもまた、夜に見られる可能性が高い生き物です。タコは夜になると闇に紛れてハンティングするとてもシャイな生き物でもあります。骨格を持たない彼らは、様々な形に姿を変えられることができ、生息する周辺に色を似せたり、時には墨を吐きその隙に逃げたりと相手を混乱させる防御方法も身につけています。タコを見つけた時は数分間その場で観察してみると、砂地や岩場を体の色を変えながら移動する姿を見ることができますよ!

写真提供:ワカトビゲスト Steve Miller

砂地を泳いでいると、ナマコを目にするはずです。ナマコには目がありませんが、光に非常に敏感です。そのため、浅瀬に住む多くのナマコは、日中は隠れていますが、夜になるとエサを探しに出てくる傾向にあります。ダイバーが近づくと、すぐに触手を引っ込めてしまいます。日中は、岩の上でじっとしているか、泥や砂地に身を埋めています。また、ナマコはとても浅い塩溜まりで見ることもあれば、1,000mを越える深海でも確認されています。実際には、科学者たちが850m以上の水深に、9〜10種のナマコも発見されています!

写真提供:ワカトビゲスト Larry Abbott

クロガシラウミへビはエラブウミエビと同様コブラ科の一種で、夜になると狩りをするとてもアクティブなウミヘビです。サンゴ礁の狭い割れ目を狙う時は、数種類のウツボがする様にヒメジやアジと協力して獲物を追い込みます。割とシャイなため、攻撃してくる事はありませんが、強い毒を持っているのでからかったりしないようにしましょう。極めて稀ですが、万が一噛まれてしまった場合はすぐに病院へ行く必要があります。ウミへビは、およそ3.6メートルまで成長することが出来ます。

写真提供:ワカトビゲスト Ken Knezick

サンゴとサンゴの間で眠るブダイの仲間もナイトダイビングに出かけると見られる可能性があります。日が暮れると、ブダイは粘膜繭で全身を覆っていきます。この粘膜は、外敵からブダイの匂いを隠し、また危険が迫った時に瞬時に逃亡できるよう、警戒システムとしての役割も持っています。

写真提供:ワカトビゲスト Walt Stearns

ナイトダイビングと言えば、サンゴが捕食するシーンも見逃せません! イシサンゴやイソギンチャク、クモヒトデ、テヅルモヅルなどが海中を浮遊するプランクトンたちを捕らえ始めるため、夜になるとまるで花を咲かせたような景色が広がります。

写真提供:ワカトビゲスト Wayne MacWilliams

そうこうしているうちに、浮上する時間です。水中ライトを消して、フィンで水面を蹴ってみると夜光虫が青白い光を発しています。そして夜空を見上げると、満天の星空が広がっているのです。こんな美しい空を眺めていると、あらためて来て良かった!と思えるはずです。

写真提供:ワカトビゲスト Joe Platko

3/9~ ガーフ満喫コース

2013年3月16日(土)

今週も19名のゲストの方たちとがっつりガーフ環礁を潜ってきました~!

天気もよく、水面もベタベタの凪です。

今週の気になるログはこちら↓

(さらに…)

3/2~ ガーフ満喫コース

2013年3月13日(水)

ガーフ環礁2週目です。今週はがっつりガーフを潜ってきました。

天気、海況ともにバッチリです!

今週は神子元から海遊社さまと、東京からRESTさまのチャーターツアーでした。

ありがとうございました。

今週の気になるログはこちら↓

(さらに…)

2月2日~ 王道コース

2013年2月9日(土)

今週は川奈・ジェスター様、八幡野・海好き様、マリング様の合同チャーターツアーでした。楽しい一週間をありがとうございました。

今週の気になるログはこちら↓

(さらに…)

2013年2月2日(土)

今週は西表島ダイブラティーク様のチャーターツアーでした。25名様満員でお越しいただき、賑やかなツアーとなりました。

ありがとうございました。

今週の気になるログはこちら↓

(さらに…)

目には見えない大切なモノ

2013年1月28日(月)

私達を取り巻く環境には‘見えないけど、とても重要なモノ’があります。例えば、日光:これは存在を通して見ることができますが、構成されている‘エネルギー’は目にすることができません。ある存在に依存している有機体は、その存在無しでは滅びてしまいます。私達が呼吸している空気も、目には見えないので同じことが言えます。さあ、日光や温度にとても大きく左右されるサンゴ礁には、何が影響しているのか見ていきましょう!生きたサンゴのポリプはお花のようにも見えますが、それは植物ではなく、実は動物なのです。しかし、シンプルな生物に何がこのように美しい色を与えていると思いますか?

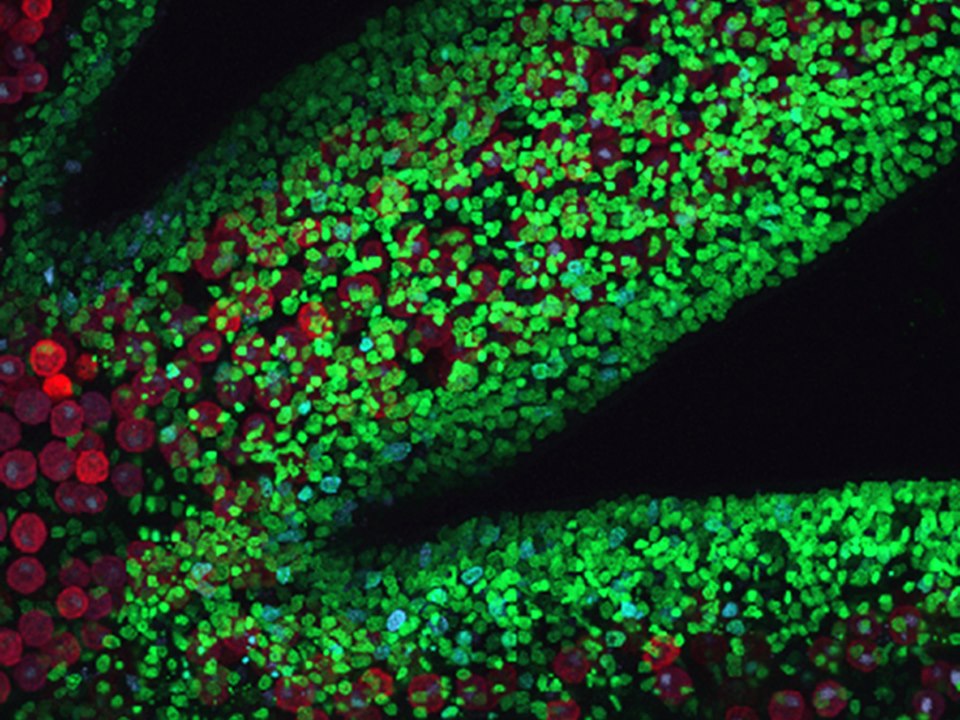

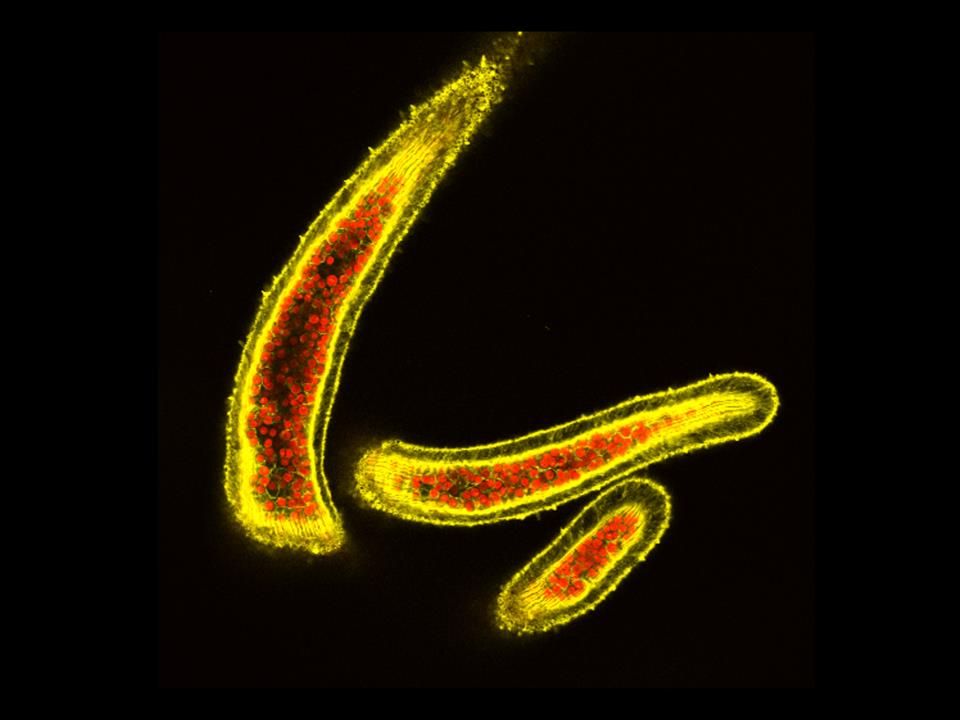

ほとんどの場合、サンゴの本当の色はポリプの色ではなく“褐虫藻”と呼ばれる藻類がサンゴの中に住んでいることで美しい色をしているのです。英語では、ゾーザンテラ “Zooxanthellae” と呼ばれ、”zoion”=動物、”xanthos”=黄色、”-ella”=小さなもの、というギリシャ語から来ていると考えられています。この“小さい・黄色・もの・生きている・動物”は、おそらくサンゴ礁のシステムの中で最も重要な役割を果たしていることでしょう!

写真提供:ワカトビゲスト Wayne MacWilliams

褐虫藻とは、海に住む無脊椎動物と共生する渦鞭毛藻類の単細胞藻類の総称です。ちょっと難しくなってしまいましたが大丈夫ですか?シンプルにまとめると、褐虫藻とは全ての造礁サンゴの組織に住んでいて、サンゴに栄養を与え、健康を保つためには必要不可欠な光合成藻類のことなのです!

写真提供:ワカトビゲスト Frank Owens

新しい研究では、褐虫藻は数百を越える多様な生物のグループであることが明らかになっています。褐虫藻は、一種または2〜3種のサンゴに共生し、同じサンゴをシェアしていることもあります。

ここでは、マイクロスコープのテクニックを使って撮影したイソギンチャクの内側の細胞層で、褐虫藻(赤色の部分)の存在を示しています。

写真提供:ワカトビゲスト Ian Yarett

これらの単細胞藻類が共生する代表的なホストとしては、熱帯・亜熱帯に生息する造形サンゴの他にも、光合成を必要とし、移動しながら無機栄養素を受け取れるイソギンチャクやクラゲなどの組織にも住んでいます。

また、いくつかのカイメンやヒラムシなどの扁形動物、そしてシャコ貝などの軟体動物にも共生していて、別のエネルギーにプロセスできるホストの細胞内に侵入しているのです。よく分からないけど、すごい!と思う方のために、ウィキペディアをおすすめします!(実は、私も見みました!)http://ja.wikipedia.org/wiki/褐虫藻

写真提供:ワカトビゲスト Farah Hussein

すごい要因のひとつとして、たくさんの生命を司る海は太陽からエネルギーを受けています。この光エネルギーは、光合成のために使われ、水の濁り具合により異なりますが、およそ200メートルの深さまで浸透できる唯一のエネルギーだと考えられています。

その熱は、地球上に生息する全ての海洋生物に影響を及ぼします。海の産物の根本は植物にあり、プランクトン、海草や昆布などの海藻が全ての生態系をサポートしています。これらの生物も、褐虫藻のように成長していくためには光合成をする必要があるのです!

写真提供:ワカトビゲスト Mark Strickland

光合成とは、植物が太陽のエネルギーを受け、栄養素と水と二酸化炭素から炭水化物を合成し、酸素とエネルギーを作り出すプロセスのことです。海に生息する植物、特に植物プランクトンは大気中の酸素を調節するのに大変重要な役割を果たすと同時に、地球上に生息する海洋生物の大半をサポートしているのです!

写真提供:ワカトビゲスト Doug Richardson

サンゴは光を避けられ、補食されることのない安全な環境を褐虫藻に提供する代わりに、褐虫藻はサンゴが代謝する老廃物をエサとして処理するという、共生関係を維持しています。

ここで一番重要な事は、褐虫藻が光合成をする際に作り出されるグルコース、グリセロール、アミノ酸をサンゴに提供しているという事です。そしてサンゴはそれらの成分を使い、タンパク質や脂肪、炭水化物を作り出し、骨格を形成するのに必要不可欠な炭酸カルシウムを生成しているのです!栄養の少ない熱帯海域の栄養分をリサイクルするのに、藻類とサンゴのポリプの完璧な共生関係が役立っているのです。実際に、褐虫藻の光合成により作り出される有機物の90%以上が、ホストであるサンゴの組織に直接送られているのです!

写真提供:ワカトビゲスト Wayne MacWilliams

付け加えると、サンゴに充分な栄養素を提供し、サンゴが美しくそしてユニークな色でいられるには、褐虫藻の存在が必要不可欠ということです!

時には、海水温の上昇や汚染された水などの要因が加わりサンゴがストレスを感じると、サンゴのポリプは藻類細胞を追い出し、骨格が真っ白になってしまいます。この状態を一般的に‘サンゴの白化現象’と言われています。サンゴは褐虫藻なしでも触手を使いプランクトンを食べていくことができますが、成長していくことはできず、このような状態が長く続くとサンゴは死んでしまうのです。

写真提供:ワカトビゲスト Steve Miller

造礁サンゴは、褐虫藻との親密な関係があるため 植物のように成長していく事ができるのです。

藻類の細胞は光合成のために光が必要で、サンゴ礁のサンゴはきれいな水を必要とします。このような理由から、浮遊物質が少なく、あまり濁っていない海域でサンゴが多く見られるのが頷けるはずです。

写真提供:ワカトビゲスト Norbert Probst

軟質サンゴの一部は八放サンゴ亜綱に属し、ポリプの周りに8つの触手があることで識別されます。この種の半分以上が、造礁サンゴのように褐虫藻と共生する関係にあるにもかかわらず、大部分は成長が遅く、寿命が長いことも特徴のひとつです。軟質サンゴは、水の流れだけが頼りで、プランクトンなどの浮遊物がポリプの近くに来ると、刺胞を使ってフィーディングするため、造礁サンゴよりも発達が遅れています。この種のサンゴは、捕食者や有毒物質の少ない深海でも発見されています。

写真提供:ワカトビゲスト Wayne MacWilliams

サンゴや褐虫藻の他にも、海にはたくさんの生物が生息しています。インド/太平洋は、さまざまな種類のウミウシを見ることができる海域でもあります。色や形も様々なこれらの生物は、芸術家が作ったモノのようにも見えます。

お花のようと言うか何と言うか・・・このオオコノハミノウミウシPhyllodesmium longicirrumは、体内に褐虫藻を取り入れ光合成をするウミウシです!英語では、“ソーラーパワー”ウミウシと呼ばれているのも、頷けますよね!?

写真提供:ワカトビゲスト Greg Sorger

この巨大なオオコノハミノウミウシは、リゾートの割と近くにある‘コンチータ’というサイトでよく見られています。

この驚くべきウミウシの体には、黄金色の褐虫藻のスポットが確認できます。このウミウシは、ソフトコーラルから褐虫藻を摂取し、消化器系を通して体内に取り込み、皮膚の下に納めます。そして、褐虫藻が光エネルギーを受けると、光合成し栄養素を作り出すため、何ヶ月も長くウミウシを生かす事ができるのです!

写真提供:ワカトビダイブリゾート

植物ではないため自身で光合成ができない多くのイソギンチャクもまた、褐虫藻などの藻類と共生する関係にあります。これらの藻類は、動物の胃の真皮の細胞に住んでいます。イソギンチャクは、藻類が光合成して作られる酸素と栄養素を得る事ができ、その代わりに藻類は、日光と微小な捕食者から隠れられる場所を提供しているのです!また、イソギンチャクの触手には刺胞があり、触手に触れる小動物を麻痺させる事が出来るため、草食動物に食べられる可能性が一層低くなるメリットもあるのです!

写真提供:ワカトビゲスト Wayne MacWilliams

シャコ貝は、ザルガイ科シャコガイ亜科に属する一番大きな二枚貝です。最も大きいオオシャコガイは殻長1メートル以上、重量200キロを越えることがあり、100年以上生きていると考えられています。

インド・太平洋に主に生息し、ワカトビのエリアではたくさん見ることができますが、残念なことに、 日本を初め、フランスや東南アジアの国々では珍味とされ、中国では媚薬の効果があると信じられているため、世界的に急激に減少しているのが現状です。

写真提供:ワカトビゲスト Wayne MacWilliams

シャコ貝は、外套膜という器官(背側で内臓を覆う体壁で、この器官の表皮から炭酸カルシウムを分泌して貝殻を作りだしています)の組織内に褐虫藻を共生させ、生きてくのに必要な栄養素のほとんどを褐虫藻の光合成に頼っています。

貝類は水中に卵と精子を放出し、水中で受精卵となった後、12時間程水中を漂った後に孵化します。約一週間すると、若い貝は海底に落ち着きます。(最初の数週間で頻繁に場所を変えます。)この頃は、まだ共生藻を持っていないので、プランクトンなどの浮遊物を捕らえては、フィルターに通し栄養をとるというサイクルです。

写真提供:ワカトビゲスト Frank Owens

サンゴ礁に住む魚たちは、とてもカラフルで生き生きとしています。ここには、ハゼのような小さな魚から、巨大なジンベイザメなど本当に多種多様な生物が生息しています!

写真提供:ワカトビゲスト Wayne MacWilliams

草食系のブダイやスズメダイ、ギンポの仲間がサンゴに生える藻類を常に食べてくれるため、藻類が大量発生するのを防いでくれています。これらの魚は、サンゴ礁の生存には不可欠な存在と考えられています。

写真提供:ワカトビゲスト Wayne MacWilliams

栄養の少ない海にもサンゴは生息していますが、この場合はプランクトンを食べる魚がサンゴに栄養素を補給していると考えられています。動物プランクトンをエサとする魚の糞には、豊富な栄養素が含まれているため、サンゴの供給源となっているのです。

写真提供:ワカトビゲスト Wayne MacWilliams

サンゴ礁の存続の重要性は言うまでもありませんが、海には4000種以上の魚と800種のハードコーラルが生息しています。そんなサンゴ礁は、自然遺産であり、地球上で最も多様で貴重な生態系なのです!

写真提供:ワカトビゲスト Wayne MacWilliams

この多様性は、これからの未来のために新しい薬を見つける鍵となると考えられています。癌や関節炎、細菌感染症、ウイルス、その他疾患に効果があるとされ、サンゴ礁に住む動植物を使った薬がたくさん開発されています。

健康で美しいサンゴ礁が広がることで、観光地として注目され何百人もの人が職を得られるようにもなります。それでも、数千人の人々は、漁業をして生活を営んでいるかもしれませんが、サンゴ礁は経済的、環境的に人々にチャンスを与えてくれるのです!

写真提供:ワカトビゲスト Wayne MacWilliams

またサンゴ礁は、波をせきとめ浸食や家屋の損害、人名の損失を防ぐことにもつながり、たくさんの人々の生活がサンゴ礁の存在に直接関係していることになります。このデリケートな生態系を保護していくためには、更なる努力が必要とされます。

写真提供:ワカトビゲスト Didi Lotze www.roundshot360.de

幸いなことに、地球上のいくつかの場所では、まだ綺麗なサンゴ礁が広がっているエリアがあります。年間の水温が26度から30度以内に留まり、私達人間が及ぼす影響を最小限に抑えたワカトビもその中のひとつです。

ワカトビダイブリゾートは海洋保護区内に位置しており、豊かな海洋生物と多様性は訪れるダイバーを魅了し、未来の世代にもこの美しい海を残せるよう努めています。

写真提供:ワカトビゲスト Warren Baverstock http://warrenbaverstock.smugmug.com/

ワカトビダイブリゾートは間違いなく、世界でも有数の多様で魅力的な海のひとつだと思います。ここを訪れる洗練されたダイバーは、自然環境について理解のある方が多く、一緒にこの海でダイビングを楽しめることをスタッフ一同嬉しく思っております。

写真を提供してくれたゲストの皆様、ご協力いただきありがとうございます。

写真提供:ワカトビゲスト Didi Lotze www.roundshot360.de