1月19日~ 王道コース

2013年1月26日(土)

お天気の良い1週間でした。今週は小笠原からパパスダイビングスタジオ様、沖縄からバグース様がお越しくださいました。

今週の気になるログはこちら↓

(さらに…)

サークル オブ ライフ

2013年1月16日(水)

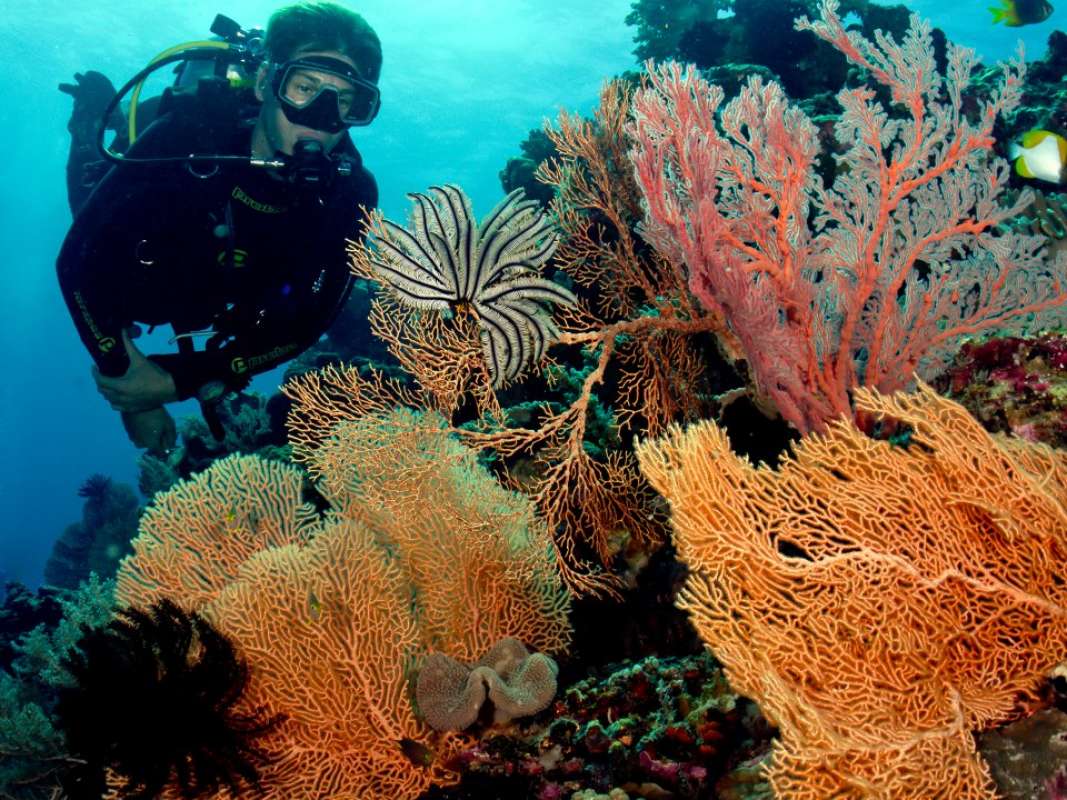

活気に満ちたサンゴ礁の広がる所でダイビングをしていると、‘なんて素晴らしい世界なのだろう’と安易に考えがちですが、それは表面上にしか過ぎません。サンゴ礁での生活はそんなに簡単なものではなく、様々なルールが存在する厳しい世界なのです。

写真提供:ワカトビゲスト Steve Miller

“食うか、食われるか”が一番重要なルールなので、種のために繁栄し、次世代のために正常な遺伝子を残すには充分長生きする必要があるのです。

写真提供:ワカトビゲスト Larry Abbott

そうはいっても、長生きするのはそう簡単なことではありません。

写真提供:ワカトビゲスト Rob Darmanin

枝サンゴの間を泳いでいるハナグロチョウチョウウオのペアのように、なんで水中に住む生物たちはこんなに綺麗なんだろうと不思議に思ったことはありませんか? しかし、水中の世界では幼魚から成魚になるまでに、たくさんの危険な道を通らなくてはなりません。

写真提供:ワカトビゲスト Walt Stearns

ワカトビのように多種多様で健康なサンゴ礁が広がるリーフでは、多くの種が複数の適した場所を持っているため、繁殖するための相手も見つけやすいのです。

水中の世界では、ユニークな模様や色は種を区別するのにとても重要です。特に異性にアプローチする時は、見せ方が全てです。色や模様だけではなく、時には異性の注意を引くために変わった姿勢や動きをしなければいけない時もあるようです。

写真提供:ワカトビゲスト Frank Owens

この写真のカエルアンコウのように、いくつかの種のカエルアンコウは目を惹くような色をしています。色は仲間を見つけるための重要な要素になるとも考えられています。

ほとんどのカエルアンコウは、生き残るために周囲に擬態したりしてできるだけ目立たないようにしています。そして異性にアプローチする時が来ると、独特な香りや‘フェロモン’を水の中に放出するのです。

写真提供:ワカトビゲスト Erik Schlogl

ほとんどの魚にとって、子孫を残すことが優先順位の一番上にきます。そんな魚たちにとっては、繁殖していくことが最も重要なため、異性の気を引く時は真剣な勝負となります。その競争に対抗するために、いくつかの種は、機能的なメスまたはオスとして生活を開始し、後で他の性に変えたり、性的に成熟するのを遅らせたりする種もあるのです!

例えば、一匹の支配的なオスと複数のメスで構成されるスミレナガハナダイのオスはハーレム状態です。メスは、明るいオレンジ色をしているのに対し、オスには体に紫色で正方形の斑点があります。メインの支配的なオスが死んでしまうか、仲間から外された場合は、グループの指揮を引き継ぐために最高ランクのメスがすぐに性別、色、サイズを変えます!この支配的なオスは、自分のグループに属する幼魚も保護するので、ボスを持つことは幼魚たちにとってもメリットがあります。

写真提供:ワカトビゲスト Mark Vanderlinden

海洋生物のメスの産卵生産能力は、そのメスのサイズと年齢に関連していると言います。大きくて年をとったメスは、大きくて質の良い卵を生む能力があります。大きくて良い卵は、大きくて強い幼魚となるため生存率も高くなります。

そのためオスたちは本能的に、より大きく成熟したメスに惹かれるのでしょう。そう、強い者が生き残る厳しい世界なのです!

写真提供:ワカトビゲスト Carlos Villoch

ほとんどの魚たちは様々な方法で産卵し、育児の方法も様々です。

遠洋で産卵する魚の大半は(アジ、チョウチョウウオ、ベラ、ゴンベ、キンチャクダイなどの仲間)オスとメスが一緒に上昇していき、水中で卵と精子を放出します。ハタやタイのような種は、月が正確な位相にきた時に、産卵のために特定の場所に大きな群れをなします。ブダイの仲間は、夕暮れ近くになると産卵のために集まり捕食を避けるために、同じ種の他の魚たちと同時に大量の卵と精子を放出します。

大きな群れを作って何万もの卵を放出することは、卵から孵化する幼魚の生存率を上げることにもつながります。何匹かのラッキーなこのギンガメアジもまた成長し、同じサイクルを繰り返していくのです

写真提供:ワカトビゲスト Doug Richardson

いつ、どこで産卵を好むかは生息する環境の状態により異なります。

例えばハナミノカサゴは、卵をより分散するために流れが強い時を狙います。そうすることにより、卵の分布範囲が広がり子孫の繁栄につながると考えられているようです。

写真提供:ワカトビゲスト Steve Rosenberg

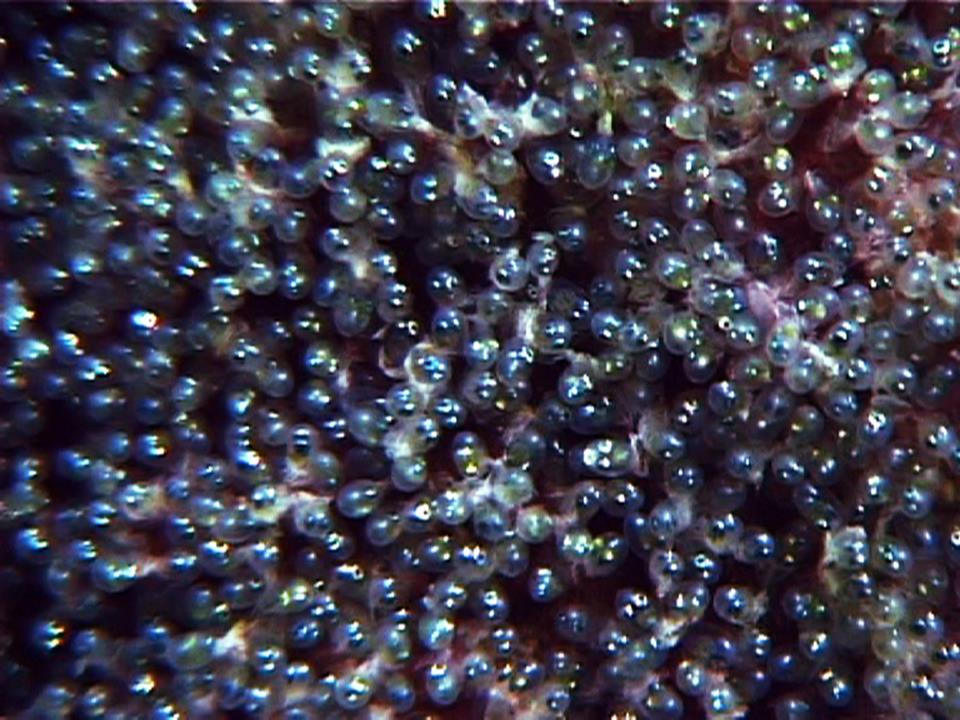

ハナミノカサゴとは対照的で、スズメダイやモンガラカワハギ、クマノミ、ハゼ、ギンポのように小さな種は海底に卵を産みつけます。(一部は事前に巣を作る種もいます)そして、卵が孵化するまでの数日間は熱心に面倒をみながら卵を保護します。卵が孵化すると稚魚たちは潮の流れにのり、自らの人生を歩んでいくのです。

サンゴ礁に住む魚たちで巣を作る種は稀ですが、そんな魚たちを観察してみると藻類や小石の破片などをどかしてキレイにしたり、一生懸命に巣を守ったりととても興味深い行動を見ることができます。そして彼らもまた卵が孵化するまで、巣穴を守り卵の面倒をちゃんと見るのです!

写真提供:ワカトビスタッフ Guy Chaumette, Liquid Motion Film, www.liquidmotionfilm.com

オスのクマノミや数種類のスズメダイは、ホストであるイソギンチャクの近くに巣を作ります。メスは卵を産むとすぐその場から去り、オスが卵を受精させるためにやって来ます。そして、オスがその卵の面倒を見るので“ミスター・ママ”となり、自分のヒレをなびかせ新しい水と酸素を送り込んだりして、一日中一生懸命面倒をみます。また、巣の汚染を避けるために死んでしまった卵の除去をして、卵があるエリアをキレイに保つのもオスの仕事です。

写真提供:ワカトビゲスト Rob Darmanin

ピグミーシーホースを含むタツノオトシゴの仲間は、ペアになるとオスが主導権を握るようです。というのも、オスのピグミーシーホースが妊娠し出産するからです!

オスが妊娠することにより、交尾の行動も逆転することになります→メスが未受精卵をオスのお腹の育児嚢に移すと卵の外殻が壊れ、卵の周りに細胞が集まってきます。受精後、ピグミーシーホースの赤ちゃんの準備が整うまで、オスは環境を整えます。受精してから約11日後、一度の出産でおよそ6匹から15匹の赤ちゃんを産みます!

写真提供:ワカトビゲスト Richard Smith, www.oceanrealmimages.com

卵を守りやっと孵化したとしても、稚魚たちが立派な成魚になるまでには相当な時間を要します。

小さな稚魚たちが海流に流されながら成長していく課程では、他の海洋動物のいいカモになってしまう確率が非常に高く、稚魚の死亡率の一番の原因とされています。そのため、補食されるのを避けながら成長していける場所を見つけることがとても重要となります。

写真提供:ワカトビゲスト Steven Reinemund & Cristina Mendoza

生息地の他に、浅瀬にあるラグーン内は栄養素が豊富なため幼魚が成長していくのにとても適した場所でもあります。十分な栄養を取ることは彼らの成長に直接影響を与えるため、生存していくためには必要不可欠です。また、小さな魚が早く大きくなることにより、捕食者から逃れられるチャンスも高くなるのです!

そのため私たち人間は、幼魚たちが捕食者から隠れられ栄養素が豊富なマングローフや海草・海藻が密集するエリア、浅瀬にあるラグーンなどの環境を保護していくことがとても重要視しされており、絶滅危惧種に指定されている生物の保護にもつながると考えられています。

写真提供:ワカトビゲスト Adam Middlemass

幼魚たちがサンゴ礁に落ち着くと、一部の幼魚は嗅覚と聴覚を使い、同じ種の個体が住んでいる場所を見つけ出します。仲間を見つけることにより、その場所は環境がよく、その種に合った食物が得られることを証明していることにもなります。それと同時に、同じ場所で生活していくにあたり競争関係になることも意味しています。

写真提供:ワカトビゲスト Richard Smith, www.oceanrealmimages.com

同じ種なのにも関わらず幼魚と成魚の色や模様の違いには、いつも驚かされます!

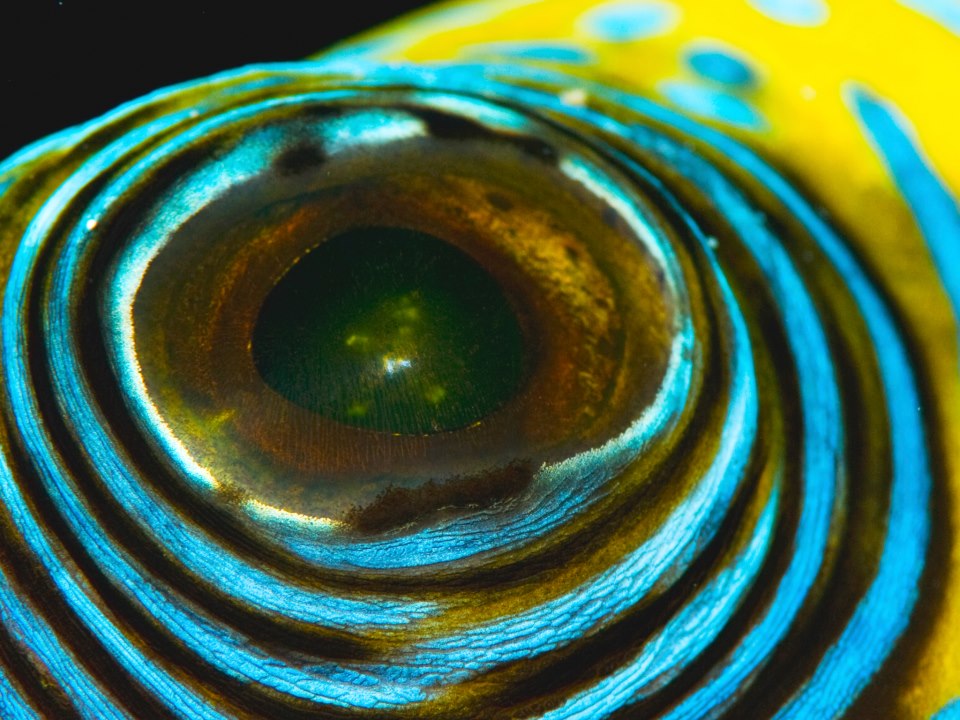

ほとんどの魚が最終的な姿になるまで、成長していく過程で色や模様を変えていきます。ダイバーに大人気のこの可愛いミナミハコフグの幼魚が、成魚になるとどんな感じになるのかご存知ですか?

写真提供:ワカトビゲスト Rob Darmanin

いくつかの種の幼魚は外敵から身を隠すよりも、味方の振りをした方が良いことを知っています!

実際に彼らは明るい青色をまとい、捕食者に提供できるサービスがあることをアピールしています。一般的に“クリーナーブルー”と呼ばれている青い波模様は、クリーニングフィッシュであることを示していて、魚たちはこの色をきちんと識別することができるそうです。クリーニングサービスを提供することで、食べる方と食べられる方の関係をなくすこともできるのです。ホンソメワケベラが完全に成長し、被害を受けにくくなる頃には、幼魚の時にあったクリーナーブルーの青色は消えてしまうのです。

もちろんどんなルールにも例外があるのです!

写真提供:ワカトビゲスト Dieter Freundlieb

1月5日~ 歌舞伎町チャーターツアー

2013年1月11日(金)

今週は歌舞伎町チャーターツアーでした。ジンベイ・マンタ・ハンマー 三冠達成!

海も陸も賑やかな一週間となりました。

今週の気になるログはこちら↓

(さらに…)

2012年 12月29日〜 モルディブ年越しトリップ

2013年1月6日(日)

遅ればせながら、明けましておめでとうございます。

本年も宜しくお願いいたします。

2013年が皆様にとりましてステキな年に成りますよう、また、今年もステキに潜られますよう、アイランドサファリ一同、インド洋の海上よりお祈りしております。

本年も満席御礼の年越しトリップ、無事に行ってきました。

別名「忘年会〜新年会トリップ」

2012年の締めに、20113年の始めに、どんな出会いがあったのでしょう。

ログはこちらです

水中写真;SHOGO NAKAJIMA

水中写真;SHOGO NAKAJIMA(さらに…)

おとなしそうだけど、本当は・・・

2013年1月4日(金)

海が好きな人にとっては、穏やかさと静けさを持つ海は美しい別世界のようかもしれませんが、そこに住むたくさんの生物にとっては、 天候や潮の流れなどにより急に変化してしまう厳しい環境もあります。食べる物を探したり、安全な場所を確保して外敵に備えたりと海に住む生物たちは毎日大忙しです!危険に直面するたび、それまで以上に警戒するようになり、生き残るための新たな方法を生みだしていく生物たちに注目してみましょう!!

海が好きな人にとっては、穏やかさと静けさを持つ海は美しい別世界のようかもしれませんが、そこに住むたくさんの生物にとっては、 天候や潮の流れなどにより急に変化してしまう厳しい環境もあります。食べる物を探したり、安全な場所を確保して外敵に備えたりと海に住む生物たちは毎日大忙しです!

危険に直面するたび、それまで以上に警戒するようになり、生き残るための新たな方法を生みだしていく生物たちに注目してみましょう!!

写真提供:ワカトビゲストSteve Miller

生き残るために海の生物たちは、捕食されないための方法や自分自身はもちろん仲間や幼魚を守るために行動パターンを変えたり、巣を作ったり、テリトリーを持つ魚などたくさんの異なるテクニックを持っています。

写真提供:ワカトビゲストClaus Meyer

いくつかのウミウシは、身を守るために化学物質を作り出すということはご存知でしたか?!

その一例が、この美しいゾウゲイロウミウシ (Hypselodoris bullocki) で、食べてもとても苦く美味しくないという事を捕食者に覚えさせたのか、誰からも見向きされません!

生物学者たちは、ウミウシが作り出す天然の毒素はサンゴ礁の無脊椎動物から取り入れた物だと考えており、将来の医学に活用できないものかと研究を続けているそうです。

写真提供:ワカトビゲストEric Cheng

フグの仲間も致命的な毒を持ち、防御に使っています。

基本的にフグは、危険が迫ると体を風船のように膨張させ、実際よりも大きく見せることにより捕食者を思いとどまらせます。見かけは美味しそうに見えるかもしれませんが、膨らんでいない場合でも全身に棘を持っているため食べるのに苦労しそうです。しかし、そのような警告を無視した空腹に耐えきれなかった魚が、好運にも?フグが膨らむ前に飲み込んだりするとテトロドキシンという毒が胃の中で広がり、結局は死に至ることになってしますのです。

この神経系の毒は、主に卵巣と肝臓に含まれていますが、腸や皮膚、筋肉にも微量に存在します。サメなどの大型の魚には命に影響はありませんが、私達人間は死に至ることもあります。フグは泳ぐのが遅くおとなしそうに見えますが、その性質を補うために神経毒や棘だけではなく、時には攻撃してくる相手に噛み付くこともあり、噛み付かれた魚は毒が体にまわり死に至ることもあるのです!

写真提供:ワカトビゲストMarina and Victor Zaslavsky

ハナミノカサゴがヒレを広げてホバーリングする姿は美しいものですが、背びれに強い毒を持っているので危険な魚でもあります。鮮やかな色合いは、強い毒棘を持っていることを警告しています。

ハナミノカサゴは、オニカサゴなどと同じフサカサゴ科の魚です。この科の魚には、カムフラージュが上手な種もいますが、一つだけ共通している事は多かれ少なかれ毒を持っているという事です。

写真提供:ワカトビゲストWayne MacWilliams

ミノカサゴの様にオニカサゴもまた毒棘を持っているのですが、オニカサゴは背ビレに毒素の含まれた粘液で覆われた鋭い棘を持っていて、上からの攻撃に備えています。これに加え、外敵から身を守るために周囲にカムフラージュする技も持っています。そして獲物が近づいてくると、オニカサゴは口と鰓を開け水と獲物を一気に飲み込みこんでしまうのです!

写真提供:ワカトビゲストWayne MacWilliams

ミノカサゴとオニカサゴの親戚のようなオニダルマオコゼもまた毒を持っていますが、オニダルマオコゼは攻撃された場合にのみ、その毒を使います。

石のように見えるオニダルマオコゼを何も知らない人が浅瀬で踏んでしまい、被害に遭うケースも少なくありません。オニダルマオコゼは背ビレの棘に猛毒を持ち、脅されたり邪魔されたりした時に神経毒が分泌されるので、浅瀬で手や膝をつくときには十分注意が必要です!

写真提供:ワカトビゲストGeert Vercauteren

リーフスティングレイなどのエイの仲間は、身を守るための長い尾を持っています。この尾には、毒の含まれる棘がある事は皆さんもご存知だとは思いますが、エイがこの棘を使うのは身を守るための最終手段という事はご存知でしたか?

相手が近くに来すぎたり、胸ビレに触れたり、危険を感じたりすると尾が無意識のうちに反応し、棘に毒を流し込み攻撃する仕組みになっています。いくつかの例では、その棘を切り離す事ができ、傷口にはまり抜くのに苦労したというケースもあったようです。エイは壊れた棘を速やかに再生する事ができるようですが、刺された人もエイと同じくらい可哀想ですよね?ちなみに、この棘は骨状軟骨物質で作られているため、攻撃してくる魚や人間の皮膚を貫通することができ、毒を含んだ粘液で覆われています。

写真提供:ワカトビゲストClaude & Lolita Voirol

ワカトビのサンゴ礁は種類が豊富なため、とても色鮮やかでお花畑のようです。しかし、間違った場所に手を着くと何かに刺されてしまい、すぐに触ってはいけない物だったということに気が付かされます。

ハネガヤやクラゲ、サンゴ、イソギンチャクなどの刺胞動物は、身を守るための刺胞毒を持っています。

写真提供:ワカトビゲストTom Reynolds

サンゴ礁に住む魚たちは、地球上で最も細密に作られた動物の一つだと思いませんか? しかし、そのきらびやかな装いは見せるためのものではなく、他の動物や生息している周囲に似せていたり、有毒であることを知らせる警告のための色であったりします。幼魚の時には、同じ種の成魚に襲われないようにするため全く違った色や模様を持つ魚も少なくありません。

写真提供:ワカトビゲストLisa Collins

シマキンチャクフグは、自分自身を主張し目立つ色合いをしていますが、捕食者は非常に有毒である事を知っているため、近くにいても決して襲うことはありません。面白いことにノコギリハギはこのアイディアが気に入ったのか、色合いだけではなく行動パターンも真似て、シマキンチャクフグそのものの様に装っているので、誰に襲われる心配も無く過ごしているのです!

本当にそっくりなこの魚を識別するポイントは、背ビレにあることをご存知でしたか?本物のフグの方は、背骨の後方に小さな背ビレを持っているのに対し、偽物の方はカワハギ科特有の幅広い背ビレと臀ビレを持っているので、ここに注目してみると簡単に識別することができますよ。

写真提供:ワカトビゲストBo Harper

サンゴ礁に住む一部の生物は、身を守るための棘や毒、化学物質などを備えている生物もいれば、硬い骨格や殻を持つもの、または警告するための派手な色や模様をしていて捕食者から食べられる恐れのない生物もいたりで、本当に様々です。

写真提供:ワカトビゲストDanilo Trinchao Pires Rios

甲殻類は、柔らかい体を持っているため丈夫な殻を背負っています。襲われた時は、中に隠れることで身を守ります。丈夫な殻が彼らの城となるのです!

実は、その城の奪い合いがヤドカリたちの中では頻繁に行われており、良い貝殻を見つけることは容易いことではありません。海に遊びに行った時などは、ヤドカリたちの大切な住み家になる貝殻を、無闇に収集しないようにしてくださいね!

写真提供:ワカトビゲストAdam Wandt

サンゴ礁に生息する生物たちは、身を守るために捕食者に対応するための方法や幼魚や仲間を守る方法、自分たちのテリトリーや巣穴を持つ種など、様々なテクニックを生み出しました。これらの特殊な防御方法をまだ持っていないいくつかの生物は、他の種と巧妙なリレーションシップを作るか、他の種と一緒に生活しながら学んでいく必要があります。

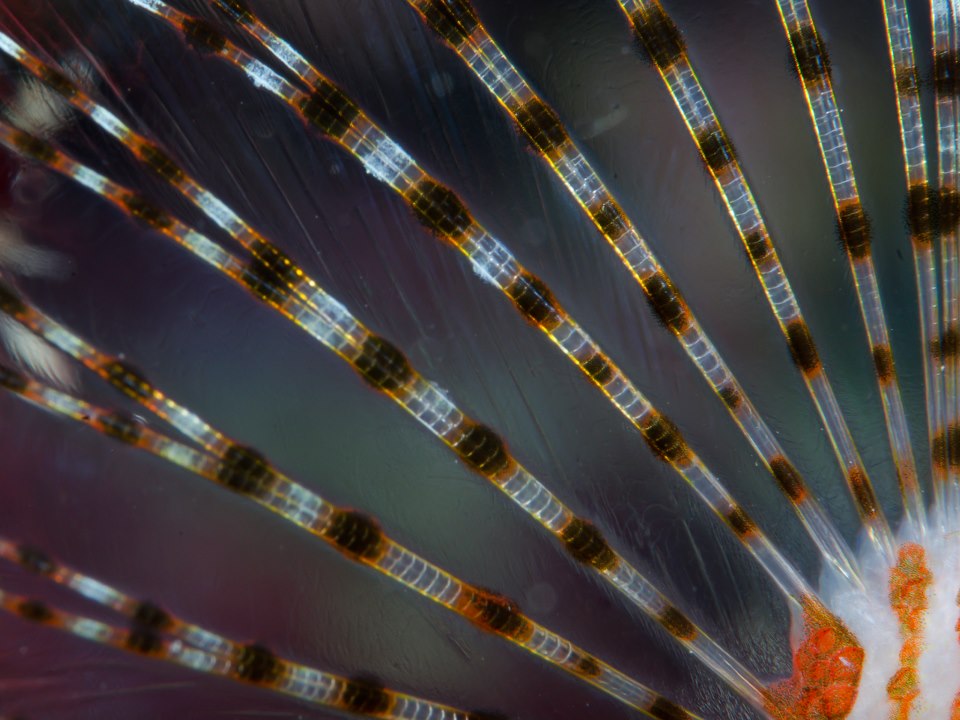

ウミシダをよく見てみると、カクレエビの仲間やウミシダウバウオ、コマチコシオリエビなどウミシダ類に共生する生物を見つけることができます。ウミシダは中央の上面部分に口を持ち、U字型の腸と肛門が口の隣にあり、粘着性のある羽根のような腕の部分で水中を漂う小さな粒子を捕らえては口へと運んでいきます

写真提供:ワカトビゲスト J Watt

ムチカラマツやネジレカラマツなどに共生するムチカラマツエビのように、何かに共生する生物は、ホストと似たような色合いをしていることがほとんどです。

このムチカラマツエビは1cm程の大きさで、生息するムチカラマツの色により、黄色、オレンジ、緑色とカラーバリエーションも豊富です。

写真提供:ワカトビゲスト Ken Knezick

そして最後に忘れてはいけない、イソギンチャクに住むみんなの人気者クマノミについてです。(写真:セジロクマノミ)

イソギンチャクの根元は、自らの触手に刺されないよう粘液で覆われているという事をご存知でしたか?クマノミなどのイソギンチャクを隠れ場所にしている生物たちもまた触手から保護するために繰り返しその粘液を体に塗っているのです!

このように、サンゴ礁に住む生物たちは様々な方法で身を守り、食うか食われるかの競争の激しい世界で生き抜くすべを見出していくのです。

写真提供:ワカトビゲストWarren Baverstock, verstodigital.com

ワカトビダイブリゾートの日本語のウェブサイトは、こちらからご覧いただけます。

http://japan.wakatobi.com/home_jp.php

振り返れば奴がいる?

2012年12月25日(火)

水中の世界では、いつ遭遇できるか分からない生物がたくさんいるからこそ、会えた時の感動は倍増し、忘れられない瞬間や思い出となります。だから、ダイビングはやめられない!とい方も多いはずです。貴重なチャンスを逃さないためにも、目の前だけではなく、上や横そして、たまには振り返って後もチェックしないといけませんよね!?

Wakatobi で生き生きとしたサンゴ礁に住む、カラフルな魚たちや小さな生物たちをダイビングやスノーケル中に見つけると、もっともっと色々な生物が見たくてたまらくなってしまいますよね?

泳いでいると、どうしてもサンゴ礁の広がるリーフにばかり集中しがちですが、そんな私達を尻目に、一体どれだけの生物が横を通り過ぎて行くのか、不思議に思った事はありませんか?もしかしたら魚たちが、あなたの方を見ているかもしれませんよ!

写真提供:ワカトビゲスト Wayne MacWilliams

魚たちが泳ぎ回る水中は三次元の世界なので、周囲でどんなことが起きているのか、時には感覚を研ぎ澄ます必要があります。

写真提供:ワカトビゲスト Steve Lock

その良い例がこちらです!

少し前の出来事なのですが、リーフに沿ってドリフトダイブしていると、ダイバーの後方から姿を現したのは・・・何と!ジンベイザメではありませんか!!

その巨大な訪問者にさえ、最初は多くのダイバーが気付きませんでしたが、フレンドリーなジンベイザメと一緒に泳ぐことができ、みんな興奮していました!

写真提供:ワカトビゲスト Marina Navarrete

世界最大のサメであるジンベイザメは、60万年前から地球に生息していると考えられています。大きさは12メートルに達することもあり、間違いなく世界最大の魚類です!

このような立派なジンベイザメと泳ぐ事は、ダイバーの夢でもあります。サメと言うと怖いイメージですが、ジンベイザメは大きな口を開けて、プランクトンを吸い込んで捕食している穏やかなサメで、寿命は約70年とされています。

写真提供:ワカトビゲスト Kirk Stolzenburg

ワカトビで小さな生物の行動を観察していると、完全に魅了させられてしまいます!

外見がオラウータンのような、オラウータンクラブをよく観察してみると・・・毛むくじゃらの腕でお腹をかく様子はまさに、ジャングルに住むオラウータンにそっくりです!

写真提供:ワカトビゲスト Steve Rosenberg

ラウータンクラブを観察しているダイバーたちのすぐ後では、カイメンをばくばく食べているタイマイに、まだ誰も気付いていません:)

ワカトビのダイブサイトでよく見られるタイマイは、くちばしのように尖った口に細長い頭、そして甲羅の縁がギザギザしているのが大きな特徴です。サンゴ礁にあるくぼみやオーバーハングにある大好物のカイメンや無脊椎動物にリーチしやすそうですよね。

ワカトビのように豊かなサンゴ礁が広がる海には、巨大なカイメンもたくさんあります。きっとウミガメたちも、この美しい海を泳ぎ回れる事を幸せに思っているはずです!

写真提供:ワカトビゲスト Rodger Klein

ウミガメは、海の中でも古い生き物のひとつです。特に水中での生活に適応したウミガメたちは、恐竜がいた時代までさかのぼり、何百万年も前から生存していた事が分かっています。でも、その頃はまだ地上で生活していたようです。

卵から孵化し、砂を一生懸命かいて地上へ上がってくると、一目散に海へと向かっていきます。今日では ウミガメの全て7種が、世界中で絶滅または絶滅の危機に瀕しているとされています。また、卵を狙う捕食者だけではなく、次の世代を残すために岸に上がらなくてはならないメスを狙う捕食者もいるため、一番弱い立場にいるのがメスのウミガメのようです。

写真提供:ワカトビゲスト Paula Butler

タイマイがカイメンを食べている頃、浅瀬ではバラクーダの群れが渦を巻いています! ダイバーはまだオラウータンクラブを観察しています・・・そうこうしているうちに、バラクーダの群れはリーフから遠ざかって行ってしまうのでした。みんな、見過ごしちゃいましたね:)

バラクーダは、海の捕食者として非常に効率的な体付きをしています。鋭い視力に強力な顎、そして素早い身のこなし (獲物を捕らえるときには、毎時40km以上のスピードがだせるようです) ハンティングにはもってこいです!そして彼らは、食物連鎖の一番上に位置する生物でもあるのです。

バラクーダがボラやイサキ、イトヨリダイなどの小さい魚を捕まえる時は、ストーカーのごとく辛抱強く後を付いて行き決定的瞬間をひたすら待つそうです。時には大きな魚を襲うこともあり、強力な顎を使って半分に齧ってしまうのです!

写真提供:ワカトビゲスト Mark Snyder

‘頻繁に周囲を確認しなきゃ!’と分かってはいるものの、どうしても”小さい生物”に目がいってしまう・・・そんな方も多いはずです!大物もいいですが、こんな可愛いマクロ生物も見逃したくないですもんね!?

ワカトビで人気者のピグミーシーホースを見つけるのは簡単ではありませんが、一度目にすると、どうしてたくさんのダイバーが見たがるのかが分かるはずです!流れの中でも中性浮力がきちんととれるダイバーは、ウミウチワの周りを泳ぐ姿や求愛や交尾シーン、何かを食べている様子など、タンクのエアーが続く限りこの小さなピグミーシーホースを観察してみたいと思っているはずです。そんな、1センチにも満たないピグミーシーホースの驚くべき行動を目にするには、いい視力または虫眼鏡が必要ですね:)

写真提供:ワカトビゲスト Richard Smith, oceanrealmimages.com

レアな生物を自分で見つけられた時は、本当に嬉しいものですよね!?

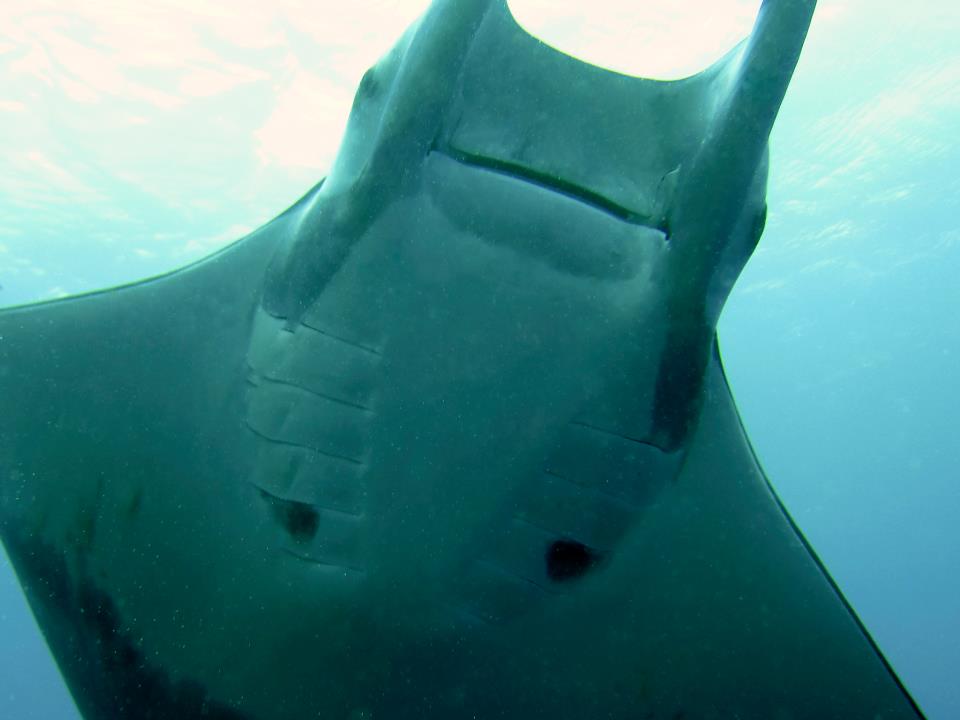

ある日、ワカトビのゲストDenise McCauleyさんが後を振り返ってみると、ステルス戦闘機のようなシルエットが近づいて来たので、すかさずシャッターを切ったそうです。

真提供:ワカトビゲスト Denise McCauley

ダイビング中にどんな生物に遭遇できるかという大きな期待が、

巧妙にカムフラージュしたオニダルマオコゼなどの生物を見つけ出そうと、サンゴ礁の隅から隅まで覗き込みダイバーは一生懸命です!

このように、キレイな青色のハナヒゲウツボが穴から体を出し、ポーズしてくれると本当に嬉しいものです!

写真提供:ワカトビゲスト Walt Stearns

大きな音と泡を出している‘大きくて変な魚’は何をしているのかと、好奇心旺盛なミナミギンポが穴から顔を出しています。

幼魚時はクリーナーフィッシュに擬態しているミナミギンポは、きっとその‘大きな魚’がキレイにしてもらいたいのか様子を見ているのかもしれません。

写真提供:ワカトビゲスト Steve Rosenberg

ダイバーのすぐ後で、ヒメジが群れをなしています。小さなギンポより何十倍も大きいのに臆病なのか群れで円を描くように泳いでいます。

写真提供:ワカトビゲスト Steve Lock

サンゴ礁を泳いでいると、イソギンチャクの中でクマノミとは違った動きをする‘何か’に気が付くはずです。

主にハダゴイソギンチャクに生息するアカホシカニダマシは、プランクトンなどをキャッチしては、口に運んでいきます。

写真提供:ワカトビゲスト Koichiro Mine

アカホシカニダマシを観察していると、セジロクマノミの成魚はダイバーから幼魚を守るために、勢いよくダイバーの目の前を泳ぎに来ます。

ひとつの小さな場所で様々な事が起きているのに見入っている頃、再びダイバーのすぐ後では、あの魚が見つけてもらうのを待っているかもしれません・・・。

写真提供:ワカトビゲスト Warren Baverstock, verstodigital.com

一本のダイビングが終わりに近づいてくると、残圧が少ない何人かのダイバーは浮上していきました。もう少しだけ潜っていようと考えていた二人のダイバーの目の前に現れたのは・・・魚をくわえたコブシメです!何というパーフェクトなタイミングなのでしょう!

タコやイカのように色や模様、質感を瞬時に変えられ、周囲に溶け込めるコブシメは、”海のカメレオン”みたいです。コミュニケーションをとる時や求愛行動の時に、体色を変化させたりします。

写真提供:ワカトビゲスト Larry Abbott

水平線の向こうに太陽が沈んでいく頃になっても、その日に偶然、遭遇できたジンベイザメのことを思い出すと、興奮で胸がいっぱいです!!

そうなのです!たまには、後を振り返ったり、上を見たりして周囲を見渡してみるとラッキーなことがあるのです!

写真提供:ワカトビゲスト Kirk Stolzenburg

今日もまた、充実した一日をワカトビで過ごす事が出来ました! そんな日は、美しい夕日を見ながらジェッティバーで乾杯です!!

写真提供:ワカトビゲスト Didi Lotze

政変後のエジプト~レッドシーカイロ観光編つづき~

2012年12月21日(金)

さて2日目です。2日目はギザの南部に広がるピラミッドを中心とする古代の墓地遺跡地域です。

今回はサッカーラとメンフィスとダフシュールを見に行きました。

サッカーラには多くの遺跡が有り、代表する遺跡は、古王国第3王朝の2代目の王である

ジョセル王の「階段ピラミッド」を中心とするピラミッド・コンプレックスだそうです。

ピラミッドとういうとギザの3大ピラミッドが思い浮かび、それが全てだと思い込んでしまっていた

私の浅はかな考え・・・

そういえば世界不思議発見でエジプトにはたくさんのピラミッドがあることを、へぇーーすごいなぁーと

思いながら見ていたことをおもいだしました

まずはダフシュールの屈折ピラミッド。

傾斜角度が多くのピラミッドと変わっていることから「屈折ピラミッド」と名づけられたそうです。

そしてまたまたあることをやってみたくなってしまった私・・・・

それは・・・・・・

ピラミッドをつまむ!!!!

神聖なるピラミッドを・・・

大変失礼致しました。

でも、どーしてもやってみたかったんです。

許してください

そして、ダフシュールの赤いピラミッド。

このピラミッドは大ピラミッドを 造ったクフ王のお父さんのスネフル王が造ったものだそうです。

現存する真正ピラミッドとしてはエジプトで一番古いのもので使用されている砂岩の色が少し赤いのでこの名前がついたそうです

そしてサッカーラの階段ピラミッド

ピラミッドは6段の階段ピラミッドになっております。

わたし個人的にはこのピラミッドが一番好きでした

何でかと申しますと・・・・

まず周りは見渡す限り砂漠・・・

なんだ。当たりまえじゃんと思うかもしれませんが、ギザのピラミッドはご存知の方も多いように、見渡すとスグ向こうには近代的なビルディングが!!!

ギザから離れたこの場所は近代的な建物はなくのどかな小さな街。

砂漠の景色の向こうにはビル!!

ではなく、私の思い描いていた理想の砂漠の中のピラミッドって感じなのです。

そして・そしてこのピラミッドにはピラミッドの周囲を囲むように葬祭神殿や礼拝堂が建ち並んでいる葬祭複合体

になっているのです

城壁の様な複合体の入り口は敵の侵入を防ぐのためなのか入り口が極端に狭く造ってあり、周辺の13の入り口はすべて偽扉だそうです。

狭い入り口から入ると40本の列柱廊が続いていました

そしてここでも私の遊び心が・・・・・・

柱の影からこんにちわぁ~

本当は40人いれば・・・・・・

かなりの大満足な絵になったのにと私の心の声・・・

柱のみで天井を支えていたのではなく、柱と側壁の間は壁でつながっていたらしです。

そしていたるところにイミテーションがありました。

例えば偽物のドアなどがあったり、ちょうつがいまで作られていました。

さらに天井に丸太のイミテーションをした彫刻まで。

何ででしょうか・・・・・うむぅ~

列柱廊を抜けると、階段ピラミッドが。

南墓の側の壁にはコブラの装飾があり一緒にとると素敵な絵になりますよーとガイドさんのアドバイス。

某有名観光ガイド本カメラマンにも同じアドバイスをし、同じよううな写真があるそうですよーー

そして、階段ピラミッドの玄室につながる階段を覗くことができます。

階段ピラミッドには、入口がないのだそうです。

昔は行き来できたそうですが、劣化がひどく、進入禁止。ザンネン・・・。

階段を上りきると、階段ピラミッドコンプレックス周辺の景色を一望できます。

発掘途中?修復中?の遺跡が・・・・。

そしてここからはギザのピラミッドも砂漠のはるかかなたに見えます。

これぞ私のイメージ・・・エジプトの砂漠の中のピラミッドです。

そしてこのアタリには既に崩れてしまった・崩れかけているピラミッドも沢山。

そして次に見にいったのは横たわるラムセス2世の像。

巨大なラムセス2世像が建物の中にどーーーん!!と横たわっていました。

中に入ると、足の部分が無いにも関わらず、他の部分はほぼ完璧な状態のラムセス像。

1階部分では簡単な仕切りがあるだけなので結構側まで寄れます。

余りにも大きくて全体の感じが掴めないので、2階部分に上がり、そこから眺めた。

うん!!!ここからの方が、全体も見れるし、顔の表情も見ることが出来る。

ガイドさんはココのラムセス像が一番男前といってました。

なんとなく納得。

建物の中を1周し、全ての角度から眺めた後、外に。

外には有名なアラバスター製のスフィンクスがあった。ギザのスフィンクスに比べると遙かに小さいけれども、私はこちらのスフィンクスのほうが

綺麗なままで残っていて好きかも。

そしてここでも私のお茶目心が。

同じ格好をして写真を撮るといいことが!!!??(嘘です)

ギザのピラミッドもやはりエジプトに行ったら見ておかないと!!!

ですが、

私は2日目の観光の方がとても気に入りました。

もちろんギザはギザでよかったのですが、のんびり田舎雰囲気とわたしのイメージをしていた

サハラ砂漠のピラミッドがこの場所でした。

もちろん大きさなんかは圧倒的にギザのほうが大きく圧巻なんですけどね。

是非見比べして好きなピラミッドを見つける!!というのも旅の面白さかもしれませんね。

次にエジプトに行く機会があったら、更に砂漠の秘境の地を攻めてみることができたらなぁーと

思いました。

政変後のエジプト。

まだまだ行くのを懸念している方も多いと思いますが、実際に行ってみての感想。

報道されているより全く安全でした。

集会が行われている広場や集会所に行かない限りカイロの町は安全でしたし、

カイロ外の都市にいたっては、全く関係無しの雰囲気満載です。

今年は2年ぶりにレッドシーのツアー再開を予定しております。

是非是非皆さんも遊びに行ってみてください。

政変後のエジプト~レッドシーカイロ観光編~

2012年12月19日(水)

すっかり間が空いてしまいました・・・・

ごめんなさい

さぁ最後の締めくくりはカイロ観光です。

今回は2日間あったので、1日目は定番コースのモハメッドアリモスク、考古学博物館、ギザのピラミッドへ

2日目はメンフィス・サッカラ・ダハシュールへ入ってまいりました。

まずは1日目の定番観光

定番といっても初めてのカイロ。

やはりカイロに行ったからにはココを訪れないと話しにならないでしょう・・・ととても楽しみ。

まずはモハメッドアリモスクへ。

エジプトといえばイスラム教徒の国。

イスラムといえばやはり最初に思いつくのはモスクでしょうか。

エジプトで代表的なモスクといえばモハメドアリモスク

どーん

大迫力です。

アラバスターを多用しているためアラバスター・モスクとも呼ばれているそうです。

神聖な場所とされているので、中に入るには土足は厳禁。

そして女性の方は肌出し禁止なので、中に入るのにサリーのような上着を貸してくれます。

中に入るとまず手足などを清める場所があり、

その場所にはルクソール神殿のオベリスクの変わりにフランスからもらった時計があるのですが、未だに一度もまっとうに動いたことがないとか言われるい時計の役割を全く果たしていない時計が・・・・

そしてそして聖堂の中にはいると・・・・・・

シャンデリアに圧巻!!!!

中央のシャンデリアは1トンの重さがあるそうです!!

今は電気を使っているそうですが、昔は油を輸入して使っていたそうです。

油代だけでかなりの費用が・・・と貧乏性の私はついおもってしまいました・・笑

モスクの象徴であるミナレット(塔)は世界で3番目の高さだそうです。

昔はスピーカーがなかったため、お祈りの時間になるとミナレットにのぼり、大声で呼びかけたそうです。

高所恐怖症の人はこの仕事につけませんね・・・笑

モスクの天井がドームになっているのはマイクがなかった昔、声が響きわたり皆に聞こえるようにドームになっているそうです。

そして2階席と後ろの席は女性、前が男性の座る位置になっているのは、女性が前で男性が後ろだと、綺麗な女性が前にいると、男性がお祈りに集中できないから?

だとガイドさんが話してくれました・・・・笑

広場からはビザのピラミッドも見えます・・・

さぁーピラミッドへ!!!

の前に考古学博物館でした。

考古学博物館は残念ながら撮影禁止

まだまだ観光客が少なく、ゆっくりと展示物を見ることができました。

ツタンカーメンの部屋も2度も入ってみることができちゃいました

そしてミイラ室では保存状態のよいミイラの数々にびっくり。

はるか昔の祖先の人々が本当に眠っているような状態で保存されている高度な技術にびっくりでした。

さぁ!!そしてギザのピラミッドへ。

第一印象!!!

大きい~

そして臭~い・・・・

なんでかといいますとですね・・・・

ラクダさんやお馬さんの落し物がたくさん・・・・

皆さん足元には気をつけてくださいね。

でにやはり来たからにはラクダに乗らないと!!!

あ!!!

でも皆さんピラミッドの前にたくさんラクダ乗りがありますが、そこでは乗らないでくださいね。

高い料金をぼったくられます。

ガイドさんが、正規の料金で乗せてくれる場所に案内してもらえますので、そこでラクダさんに

乗ってくださいね。

ちなみにわたしは乗って写真が撮りたかっただけなので、その場合は$1ですみました。

砂漠を散歩するともう少々かかりますが・・・・

皆さんも思い出にいかがでしょう??

ただラクダは思ったよりもでかく、立ち上がると少々恐いですが

ピラミッドをバックにパシャリ・・・。

思わず大はしゃぎしてしまいました・・・・

そしてここからは3つピラミッドが並んで見れる絶景写真ポイント。

一度流行ってみたかった手のひらピラミッド・・・・

お決まりですがツイツイやってしまいました。

上手くのっているでしょうか・・・

観光のあとはハンハリーリへ

日本語で市場という意味だそうです。

お土産屋さんが所狭しとびっしり並び、活気にあふれています。

お土産を買う際には、交渉をして・・・

すんなり購入してはいけません!!!

数回の値段のやり取りでかなぁーーり安くなります。

お土産を買うのにも根気が必要な国のベスト3に入るだろうな・・・・と思いました・・笑

長くなってしまったので2日目の観光は次のブログでご紹介いたします・・

11月24日~ 王道コース

2012年12月4日(火)

今シーズン最後のトリップとなりました。お越しいただいたたくさんの皆様、ありがとうございました。

今週は14名様のお客様とトリップスタートです。

「ダイビングサービスむらい」様がショップツアーでご乗船くださいました。

風も波もなく、穏やかな海の一週間でした。

今週の気になるログはこちら↓

(さらに…)