☆注目のNEWリゾート ①デュシタニ ☆

2012年10月2日(火)

これから3回に分けて、最近注目度の上がっているNEWリゾートをご紹介していきたいと思います!第一回目は…

★デュシタニ モルディブ★

バァ環礁に位置しており、空港からは水上飛行機で約35分、1周40分位の島です!

こちらはビーチヴィラ↓↓

広くて白いテラス

開放的なバスタブ

素敵なビーチを2人占め…♥

プール付のビーチヴィラもあります!

つづいてオーシャンヴィラ↓↓

広々としてオシャレなお部屋☆

(さらに…)

Can you feel it?….

2012年9月24日(月)

レモンを思い浮べてください・・・それからレモンを絞ります・・・そして味わってみます・・・生唾が出てきますよね?私達人間だけではなく、感覚や知覚は水中世界にも存在するのです!

それぞれの動物は、実は異なったユニークな方法で外から刺激を感じることができるのです。私達には、視覚・聴覚・味覚・触覚・嗅覚の五感が備わっていますが、いくつかの水中生物は私達以上に感じることが出来るのです!

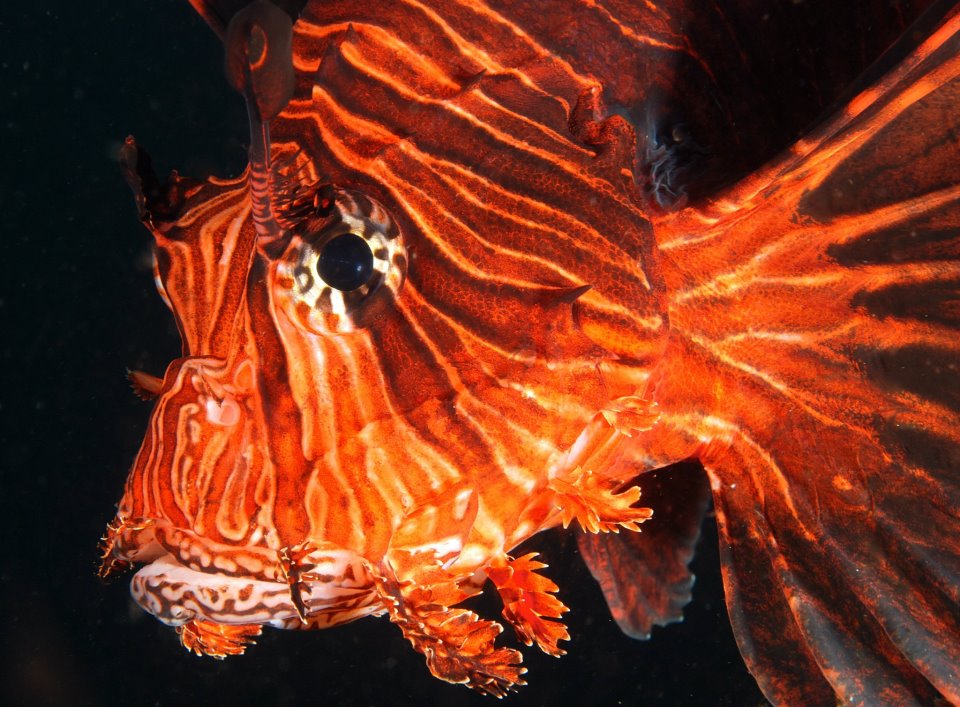

光、影、色・・・形、触角、目、鼻、鰓(えら)、房・・・全てが特別な役割を果たしているので、水中で生きていくには必要不可欠なのです。

写真提供:ワカトビゲスト Steve Miller

視覚に優れている海洋生物もいれば、皮膚を通じ感知できる能力に優れている種もあり、地上に住む動物と私達人間とは全く異なる様々な才能を持っています。

さあ、どんな感覚を持っているのか探りに行きましょう!

触覚・・・タコにとって、触れて感じるということは非常に重要なことです。タコは腕に小さい吸盤があり、その吸盤の中にはとても敏感な触覚を持っているため、これを使い周囲の状況を感じ取っているのです。そしてこの吸盤は特殊な液で覆われていて、タコはこれを使い触れている物の“味”も分かるそうです!

また、腕の先にあるセンサーで匂いを感じることもでき、この味覚と嗅覚の組み合わせは私達人間よりも断然優れています!タコは高い知能を持つことでも知られているのが、うなずけますね。

写真提供:ワカトビゲスト Frank Owens

触覚・・・リラクゼーションマッサージを受けるのは好きですか? 私達がマッサージを受けるのによく似た事が、水中のクリーニングステーションで行われているのです!

大きい魚や“ストレスが溜まったお客様”が来ると、ホンソメワケベラなどのクリーニングを担当する魚は鰭を使ってまず相手を落ち着かせてから、寄生虫などを取っていきます。サンゴ礁に住むクリーニング係は、こういった食性により身を守る防御術も身につけているので一石二鳥ですね。

写真提供:ワカトビゲスト Wayne MacWilliams

視覚・・・シャコ類が、地球上で一番優れた視力を持った生物というのをご存知でしたか?

三眼視で10,000以上の色を識別する要素と、12のカラーチャンネル(私達人間はたった4チャンネル)を持ち、そして紫外線も見えるということから、私達が想像もできない世界を見ている事になります!!そして今日現在、円偏光を識別できる生物は他には見つかっていないというから、さらに驚きです。

どのくらい凄いのかと言うと・・・きっとアイデア的には、6D(3Dの2倍!)の映像を見ている感じなのでしょうか!?

写真提供:ワカトビゲスト Doug Richardson

視覚・・・ほとんどの魚は全ての方向がよく見えるよう、頭近くに発達した目を持っています。ハゼやギンポ科の魚は、それぞれの目を別々に動かす事が出来るので、面白い表情を見せてくれます。よく岩やサンゴ上から周りを見渡し、目をクルクル動かしながら周囲を観察しています。

写真提供:ワカトビゲスト Wayne MacWilliams

嗅覚・・・ウミウシは、主に匂いを通して外界を感じています。頭の上には2本のアンテナのような触角があり、これが嗅覚にあずかる器官となっています。これらの感覚システムが、エサの在り処や仲間がいる場所へと導くだけではなく、敵から逃れるためにも役立っているのです!

写真提供:ワカトビゲスト Richard Smith

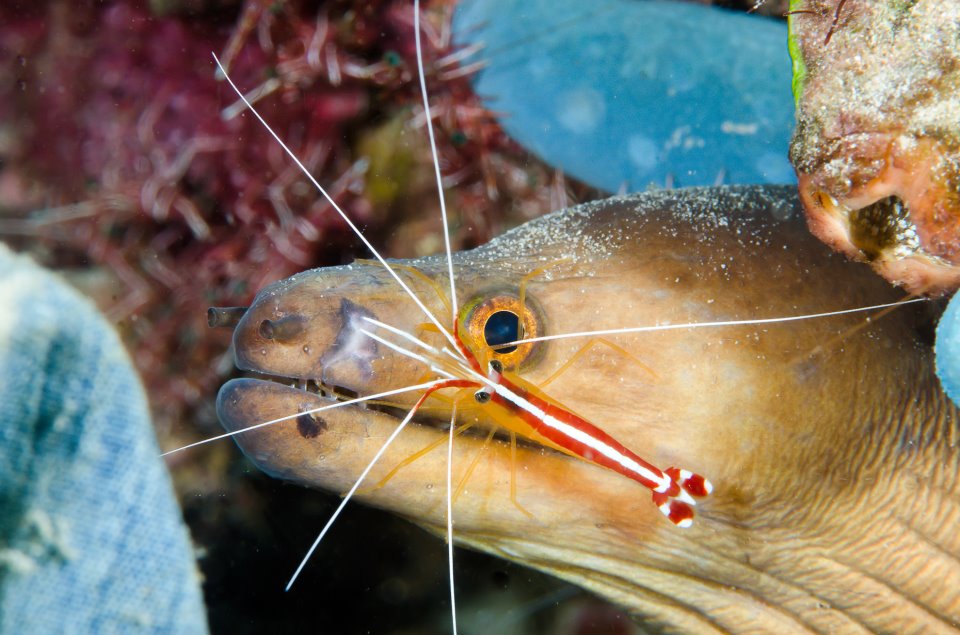

嗅覚・・・ウツボは視力がとても悪い代わりに、優れた嗅覚を持っており、鼻孔が管状をしているのも特徴的です。その優れた嗅覚システムを使い、獲物を見つけ出すのです!ハナヒゲウツボのようにいくつかの種は、ヘラ状の前鼻孔を持っています。

味覚・・・一般的に魚類は、唇、舌、口で味を感じる事ができるとされています。とても敏感な味覚細胞を持つため、唇に触れただけでも味が分かるそうです!

写真提供:ワカトビゲスト Richard Smith

味覚・・・ヒメジ科の魚は、味覚を感じるためのヒゲを持っています。砂地やガレ場などで、砂をあらしエサとなる無脊椎動物や海虫を探している所をよく見かけます。この種の魚もまた、口に入る前に味が分かるそうです!!

写真提供:ワカトビゲスト Dennis H. Liberson

聴覚・・・魚類が耳を持っていないのは明らかですが、進化した内耳を持っているため、水中の音をよく聞く事が出来るそうです。鰾(うきぶくろ)を使い水中の音を反響させ、増幅された振動を内耳に伝えることができる魚もいるそうです。

多くの魚が、このように音を発しコミュニケーションをとっていると考えられています。

写真提供:ワカトビゲスト Eric Cheng

写真提供:ワカトビゲスト Robin Smith

電気受容感覚・・・サメとエイは、微弱な電流を感知できる特別な器官を持っています。

この感覚器官があるため、光の届かない深海や視界の悪い場所でも獲物を見つけたり、仲間を見つけたりする事ができると考えられています。800キロ離れた獲物を追跡することもできるそうです!

また、地球が持つ磁気を使って海を移動しているとも考えられているようです。

写真提供:ワカトビゲスト Gal Goyen

紫外線知覚・・・いくつかの魚は、紫外線を知覚することができるのです! ほとんどのスズメダイは、私達人間には見えない波長が認識でき、危険を知らせるシグナルとして使っているようです。

ということは、 こんなに小さい魚が私達人間より広い色のスペクトルで見られるということになり、私達がカラフルで美しいサンゴ礁だと思っていた景色はどのように見えるのでしょう?

写真提供:ワカトビゲスト Wayne MacWilliams

水中生物は、私達人間が感じる事の出来る五感以上の感覚を持っている事が分かりました。

水中の世界には、まだまだ不思議がいっぱいです!

私達が彼らの行動を観察しているつもりでいましたが、魚達の世界にお邪魔しているのは私達人間の方なのです。

ダイバーとして、私達を取り巻く生物達がどういうふうに私達人間の事を見ているのか想像もつきませんが、逆の立場になって考えてみると面白いですね!

写真提供:ワカトビゲスト Mark Snyder

意外と知らないカイメンについて

2012年9月18日(火)

1. 私達が、食器や車を洗うために日常使っているスポンジについて深く考えた事はありますか? 何で構成されているのか、不思議に思った事はありませんか?昔のヨーロッパの人々は、水道水のフィルターやヘルメットの内側のクッションとして様々な目的のために柔らかいスポンジを使用してきたようです。合成樹脂のスポンジが発明されるまでは、清掃用だけではなくペンキを塗るためや陶磁器を作る際にも使われていたようです。

全てのスポンジは、海に生息する海綿動物(カイメンとも呼ばれている。英語:スポンジ)から収穫されていましたが、過剰な収穫が続き20世紀半ばで絶滅の危機にさらされたため、最近では生態系の整った美しい海でしか、巨大で様々な種類のカイメンは見られないと言われています。

写真提供:ワカトビゲスト: Warren Baverstock verstodigital.com

2. 動物が進化してきた過程で考えてみると、海綿動物は5億年前から存在する最も原始的で単純な動物であり、多細胞生物で最も古く生きている動物なのです!

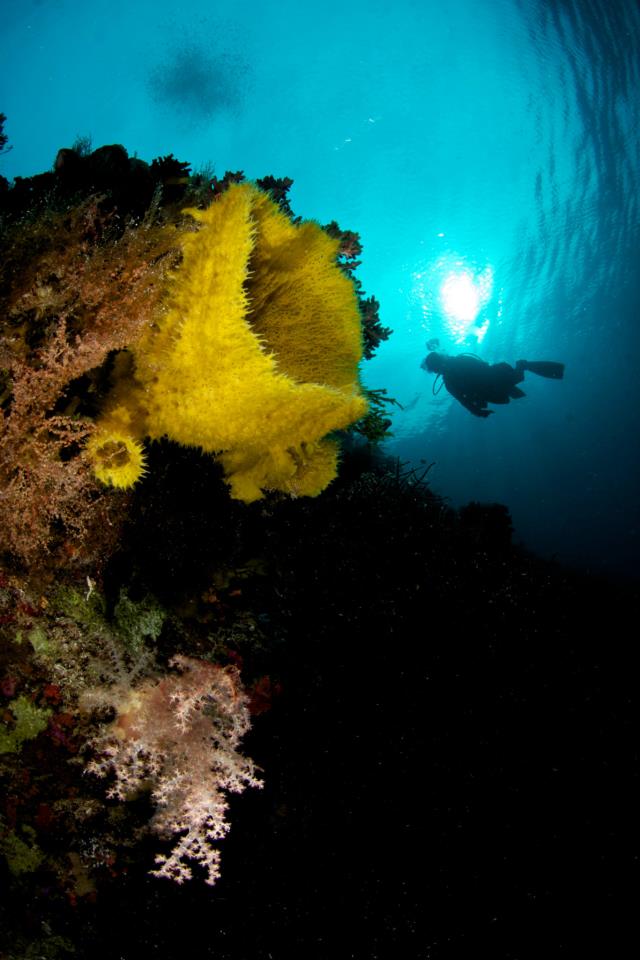

カラフルで健康なサンゴ礁と巨大なカイメンが生息するワカトビの海では、多種多様な生物に遭遇することができるだけではなく、特に広角レンズで水中写真を撮るフォトグラファーにおすすめできる場所です。生物はそれぞれ異なった生息地を好みます。様々な生息地があるということは、自然とそこに住む生物達も多様ということになります。ワカトビの海は、そんな小さな生物達を好む、マクロレンズ派のフォトグラファーも魅了させてくれる場所です!

写真提供:ワカトビゲスト: Warren Baverstock verstodigital.com

3. 水の流れを最大限に活用できるよう、壷状のものや扇状、筒状のものなど形も様々で、同じ種類でも生息環境によって色や形が異なる場合もあるようです。

写真提供:ワカトビゲスト:Luc Eckhaut

4. 熱帯の海に生息するスポンジは環境が変化する中、毎年ほんの少しずつ成長し、200年以上生きてきたとされています。ワカトビのように大きなカイメンがたくさん生息する海は、生態系が整っている証拠です。

写真提供:ワカトビゲスト:Steve Miller

5. カイメンは表面に子孔と呼ばれるたくさんの穴を持っていて、ここから水を取り込んでいます。 呼吸や消化、排泄を行うためのはっきりした器官を持たない代わりに、水が循環することにより全ての機能をサポートしています。水を取り込む際に、食物も一緒に摂取しているのです!

写真提供:ワカトビゲスト:Warren Baverstock

6. ウミガメの中でもタイマイは藻類や刺胞動物、クラゲ、イソギンチャクを主なエサとしていますが、特にカイメンを好んで食べ、全体の70%から95%はカイメンを食べているそうです! カメが食べるいくつかのカイメンには、毒性があるものもあるため、他の生物にとってカメの肉は、有害になる場合もあります。

ワカトビには、タイマイのほかに藻類や海草を好むアオウミガメが生息していて、私達によく姿を見せてくれます。

写真提供:ワカトビゲスト:Wayne MacWilliams

7. 他のウミガメと比べると、タイマイは尖ったくちばしをしていて、前足に2つの爪を持っている点の他に、甲羅の縁がギザギザしていることも大きな特徴として挙げられます。

写真提供:ワカトビゲスト:Luc Eckhaut

8. 胃腔と呼ばれるカイメンの内側の空洞部には、鞭毛をそなえた襟細胞が多数あり、この鞭毛によって小孔から大孔への水の循環を引き起こしています。中に運ばれた水はフィルターを通じ、栄養のある粒子と酵素とに分けられた後、大孔と呼ばれる開口部から水を排出しています。

9. こんな白い煙のようなものを見たことがありますか?

カイメンは無性生殖と有性生殖の両方を行うのですが、無性生殖として表面から目が成長して繁殖するのもあれば、芽球と呼ばれる芽を体外に放出して繁殖する種もあります。カイメンの一部が水の流れや波により壊れてしまっても、適切な表面に再接続し、小さいながらも本来の働きをし始めます。

多くの個体が、卵と精子の両方を生産する雌雄同体で、ほとんどの種が月のサイクルにそって産卵を繰り返しています。

写真提供:ワカトビゲスト:Kendra & Mike Chittended

10. ワカトビのように様々な生物が生息している海では、生活空間の競争になります。カイメンの根元部分になる硬い部分には無脊椎動物なども住んでいるため、いくつかのカイメンは他の生物が嫌がる物質を発し、自分のスペースを確保したりします。

このような有機化合物がカイメンから多数発見されていて、 抗 HIV 薬として用いられている薬と類似した構造を持っていたり、心臓病や関節炎などに有効である構造を持っていたりするため、医薬品の候補として期待されています。

写真提供:ワカトビゲスト:Nicolas Aznavour

11. カイメンは、様々な生物の宿主でもあります!

何か隠れた生物を発見できるかもしれないので、ダイビング中にカイメンを見た時は、周りをチェックしてみましょう!

写真提供:ワカトビゲスト:Wayne MacWilliams

12. ドゥニア バル(インドネシア語:新世界)というダイブサイトでは、ドクウツボのペアがミズガメカイメンを住み家にしています。

ドクウツボは、ウツボ科の中で一番大きい種で、体長3m/体重30kg程にまで成長します。鋭い歯と大きい口で恐そうな顔に見えますが、挑発しない限りダイバーに対し積極的に攻撃してくることはありません。主に魚や甲殻類をエサとし、よくハタと協力して一緒に狩りをしています。

ウツボは視力が悪いため、底を這いずりながらエサを探します。そしてハタは、獲物が割れ目や穴に入るのを見かけると、近くに協力してくれるウツボがいないか探します。そしてウツボを見つけると、頭と背びれを振りはじめ獲物に向かい変なダンスをし始めます。そしてその隙を狙ってウツボは獲物に襲いかかるのです!

一部の海洋学者達は、このように協力しながら狩りをする知識は、私達人間が彼らの知性を進化させたと考えられているそうです。

写真提供:ワカトビゲスト:Luc Eckhaut

13. この写真のイロカエルアンコウは、完璧に白いカイメンに擬態し、何も知らない魚や甲殻類を待ち伏せして狙います。また、カエルアンコウは頭部の独特な釣り竿(先には疑似餌のエスカがついています)を使って、獲物を誘き寄せます。

カエルアンコウは生息する環境に似せるために、ゆっくり色や質感を変えることもできるそうです。私達ダイバーが見つけるのに苦労するのが、うなずけます!

写真提供:ワカトビゲスト:Ken Knezick

14. カイメンの周りをチェックしてみると、割れ目に隠れながら生活している小さなハゼやギンポなどを見つけることが出来ます。

ギンポの仲間は、特殊な腹びれを持っているため、岩やサンゴの枝、カイメンなどにも上手に着底することができます。目の上には、皮弁と呼ばれるまつ毛のようなものがあり、これは藻類などに似せカモフラージュするためのもののようです。

ハゼとギンポの簡単な見分け方は、尾の違いにあるのをご存知でしたか? ギンポの仲間は常に曲がった尾をしているので、今度確かではない時は尾をチェックしてみるとすぐに分かりますよ!

これらの小さな魚達は警戒心が強いため、アングルを合わせるのに苦労しますが、落ち着いて撮影すると、彼らの笑顔もアップで撮ることができます。

写真提供:ワカトビゲスト:Lisa Collins

15. ワカトビのダイブガイド(ダイブ・エクスペリエンス・マネージャー)は、生物が好む生息地をよく知っているため、小さな生物を見つけるのがとても上手です! 滞在中はそんな彼らから、水中世界の秘密を聞き出してみましょう。

写真提供:ワカトビゲスト:Steve Miller

16. ピンクスクワットロブスターは、小さい生物を撮影するのが好きなフォトグラファーに人気の被写体です。鮮やかなピンク色に、赤い目、そして明紫色の細線が体中に生えているのでとても派手なエビです。日本ではまだ記録がないため和名はありません。

コシオリエビ科に属するので、何とかシュリンプという名前かと思うかもしれませんが、なぜかスクワットロブスターと英語では呼ばれています。ミズガメカイメンの割れ間を生息地として好むため、今度ダイビングに出かけた時はチェックしてみてください!

写真提供:ワカトビゲスト:Steve Kraus

17.

写真提供:ワカトビゲスト:Warren Baverstock

18. 海綿質繊維からなるカイメンは、硬い骨片を持たないため、スポンジとして様々な用途で使われてきました。地中海産、紅海産のカイメンが柔らかく、品質が高く重宝されているようです。

カイメン/スポンジについて、色々発見がありましたか?

写真提供:ワカトビゲスト:Frank Owens

みんなの楽園

2012年8月31日(金)

ワカトビには、素晴らしいサンゴ礁と他ではなかなか見られない珍しい海洋生物がたくさん生息しているので、ダイバーにはたまらない場所です。また、ダイビングをしない人にとっても、スノーケルやカヤック、パドルボードなど様々なマリンアクティビティを用意しているので、十分楽しめる場所です。海に入りたくない人は、ビーチでヨガや日光浴、あるいはバードウォッチングやスパでリラクゼーションマッサージ、そしてブティックで軽くショッピングも楽しめます!

グルメな方には、5つ星のレストランシェフが腕を振るった料理をお楽しみ頂けます。南国の島で思いっきり遊び、リラックスした後はフュージョン料理をお楽しみください。

ワカトビでは色んな事ができ、誰もが楽しめる場所なのです!

写真提供:ワカトビゲスト Berkley White

最近では、手付かずのまま残っているサンゴ礁はほとんどなく、また、そういったサンゴ礁を見つける事は、非常に困難です。

Wakatobiエリアの素晴らしいサンゴ礁の存在は、ローカルコミュニティをベースとして共同で環境保全が実践されており、乱獲や破壊的な漁法を避けるために、近隣の村からサンゴ礁(リーフ)を“賃貸(リース)”していることによるものです。

これにより、村の人々はサンゴ礁の価値について教育をされ、観光客を通して与えられる経済価値が共有されることにより、生存と繁栄のもう一つの意味について、彼らに気づきを与えることになったのです。

Wakatobi の全てのゲストは、環境への影響を最小限に抑えるために、浮力のコントロール、サンゴ礁にダメージを与えない水中写真の撮影方法、魚たちの習性について理解を深めるなどの安全なダイビングをするよう心がけています。広大で色彩豊かな景観と広範囲に広がる生物の多様性は、地域住民やゲストの皆さんと誠実に守ってきた結果なのです。

オオカマスの体は細長く、滑らかな鱗で覆われた体をしていて、ちょっと怖そうな顔をしています。食欲旺盛な彼らは、獲物に追いつくために最大速度43キロ(時速)という驚きの速さをもつ好戦的な捕食者です。オオカマスは1m程にまで成長し、黒っぽい尾びれに黒い縁があります。そして、鋭い歯に長い円筒体と大きな三角状の顎がとても特徴的です。

大きな群れをつくるブラックフィンバラクーダは、近づいてもあまり逃げないため私達を楽しませてくれます。

写真提供:ワカトビゲスト Robin Y. Smith

Wakatobiのサンゴ礁や生物たちは、マクロとワイドの両方のアングルを選択できるので、熱心なフォトグラファーにはたまらない場所です。

ワイド派のフォトグラファーは、独特な風景を捉えようとしてみたり、見たまま、感じたままに、捉えようとしてみたりします。広角撮影は大型の生物から風景、ダイバーまでと被写体も豊富です。多くの場合、広い範囲を対象とした写真ではありますが、ときには多くの人々が目にも止めないような場所を対象にしたりします。

写真提供:ワカトビゲスト Claus Meyer

広角撮影は、リーフの全体像をより広い視野で撮影することが可能です。フォトグラファーが直面する主要な問題は、潜行する深度の影響を受けて変化する色やコントラストの調整です。赤やオレンジなどの日光よりも長い波長は、水中ですばやく吸収されてしまうため、肉眼では全てのものが青から緑色に映し出されるのです。色落ちは垂直方向だけでなく、水平方向にもあらわれるため、カメラから遠く離れた被写体は、無色でぼんやりしたものになります。

このような問題を解決するためにフォトグラファーは、2つの方法を組み合わせているようです。1つ目は、水平方向の色落ちを最小限に抑えるため、出来るだけ被写体に接近すること。2つ目は、深度による色落ちの復元のためにフラッシュを使用することです。効果的なフラッシュは、全領域の可視光を照射することにより、色落ちした箇所を「蘇らせる」ことができるのです。

ダイビングテクニックもまた、撮影画像に大きな影響を与えます。中性浮力のちゃんととれたダイバーは、環境を破壊したり、かき乱したりしないため、水中生物を脅かすことが少なくなるためです。Wakatobiでは、撮影時のアドバイスや水中で三脚の役目をし、素晴らしい水中写真が撮れるようサポートしています。

写真提供:ワカトビゲスト Janet Parker

ワイド派とマクロ派で比べてみると、ワイド派のフォトグラファーの方が圧倒的に少ないですが、広角撮影では時に劇的な写真を撮影することができます。

広角撮影では、被写体により近く接近することができ、これは被写体とレンズの間の水量を減らすことを意味しています。全ての水には、粒子状の物質を内在に含んでいるため、被写体とレンズの間の水の量を減らすことにより、より詳細に撮影することができるということになります。

ギンガメアジの群れのような大きな被写体に接近するには、広角レンズを使用することでより広い角度をカバーする必要があります。被写体に近づくことのもう一つの利点としてはストロボや人口照明による光を長い距離を通過することなく、被写体に届かせることができることで、これにより鮮やかな撮影が可能となります。

ギンガメアジは、体調1mまで成長し、体色はシルバーですが、求愛時の雄は黒色になり、幼魚は黄色っぽい色をしています。バラクーダと同様に群れで行動し、1500匹以上の群れを形成することでも知られています。

写真提供:ワカトビゲスト Richard Smith

サンゴ礁の隙間や割れ目、ヤギ科の巨大なウミウチワの枝の間、サンゴのポリプとイソギンチャクの間などで、非常に多くの小さくて不思議な生き物を発見することができます。

Wakatobiのダイブガイドが、驚くほど小さいマクロの生物たちを見つけ出すと、きちんと見えるようゲストに水中メガネを渡します。水中世界のこうした生き物は、私達をいつも驚かせてくれます。

カラフルで種類が豊富なカエルウオは、マクロ派のフォトグラファーにとって魅力的な被写体の一つです。カエルウオは全て細長い体型をしており、長く続いた背鰭、胸鰭の前にはっきりと位置する腹鰭を持ち、そして、水底で体を曲げて休息する習性があります。ほとんどの種類が藻類を食べる時に使用する多数の小さな櫛状の歯を持っています。そして、浅瀬で見られる事が多く、岩穴から可愛い顔をのぞかせています。

写真提供:ワカトビゲスト Ken Knezick

その生物は、どこで見つけることができるのか? どのような生息地で、どの程度の水深で見つけることができるのか?どの被写体が素晴らしい写真となり、また、その背景はどれが最適なのか?その生物がどのような行動をとるのか?などなど・・・パーフェクトなマクロショットのために、少しリサーチも必要です。

Wakatobiのエリアには、様々な種類のウミウシがいます。マクロ撮影の初心者にとって、このような生物たちは動きがゆっくりなため、最適な被写体と言えるでしょう。

ウミウシは、頭部に触覚、味覚、臭覚を司る敏感な触手を持っていて、地球上で最もカラフルな生物と言えるでしょう。進化の過程をたどると、ウミウシに分類されるある種類が貝殻を捨て去っており、これは新たな防御システムを発達させたことによるものだということが分かっています。また、いくつかの種類は、生息環境に似せ周辺の植物を模倣した色や柄で外見を進化させた種もいれば、特に目立つように明るくカラフルな柄をしている種もいます。このような色鮮やかな被写体は、マクロ写真をいっそう引き立たせてくれます。

マクロ生物が大好きな方々には、ワカトビのリーフを強くおすすめできます。

誰からも好まれる生物のひとつに、ピグミーシーホースが挙げられます。デニースピグミーシーホースは、ヤギ科のウミウチワを住処としている上に、とても小さいので、見つけることがとても難しいのです。そして、その擬態はとても巧妙であり、実際に棲家となっているヤギの調査で研究室に運ばれるまで、実在に気付かれなかったほどです!デニースピグミーシーホースは、わずか1.5cmまでしか成長しない小ささなのです。

このようなとても小さな生物を撮影することは、大きなチャレンジになりますが、小さな生物にダメージを与えないよう考慮する必要もあります。Wakatobiのダイブガイド達は、この目標を達成するために”人間三脚”として、ゲストの皆様の撮影をサポートしています。ガイド達は指示棒を使い、自分自身をリーフ上の岩や砂地に安定させ、お客様が安定した位置で接近して撮影できるようサポートをします。これによる撮影結果は明らかです!

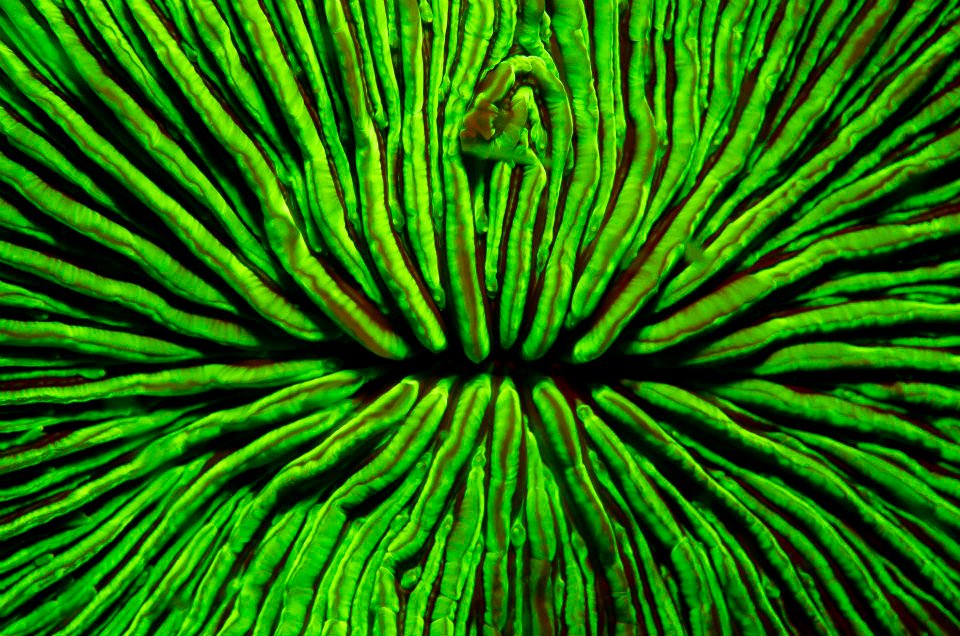

WakatobiのVIPプログラムのひとつ、蛍光発光ダイビング(FLUO DIVE)は、他では体験できないとても新しいダイビングの楽しみ方です。

このダイビングプログラムは、蛍光発光の歴史やこの現象の説明、使用する特別な器材についてのプレゼンテーションから始まります。そして、プライベートガイドと共に一生思い出に残るダイビングに出かけるのです!

蛍光発光ダイビングでは、マスクの上に専用のフィルターを付け、UVライトを使ってダイビングをするという通常のダイビングとは少し違った潜り方です。

燐光や生物発光とは違い、蛍光発光は1つの光の波長(色)が吸収され、異なる波長(色)が放出されることで、全体として異なる波長(色)となる仕組みです。白色光の下での蛍光物質は、その物質の本当の色が写し出されますが、紫外光(ブルーライト)下では、青を吸収し、全く異なる明るい鮮やかな蛍光色が再放出されます。サンゴや生き物達が発光する姿は、想像以上に幻想的です。

この現象を写真に収めるのは、レベルの高いスキルだけではなく、浮力のコントロール、カメラ設定に関する深い知識が必要となります。

日が沈み、夜空に星が輝き始めると、日中活動的であった海中生物は、休息のため様々な「我が家」へ帰っていきます。同時に夜行性の生き物たちは、穴、サンゴや岩の裂け目や割れ目から出てきます。

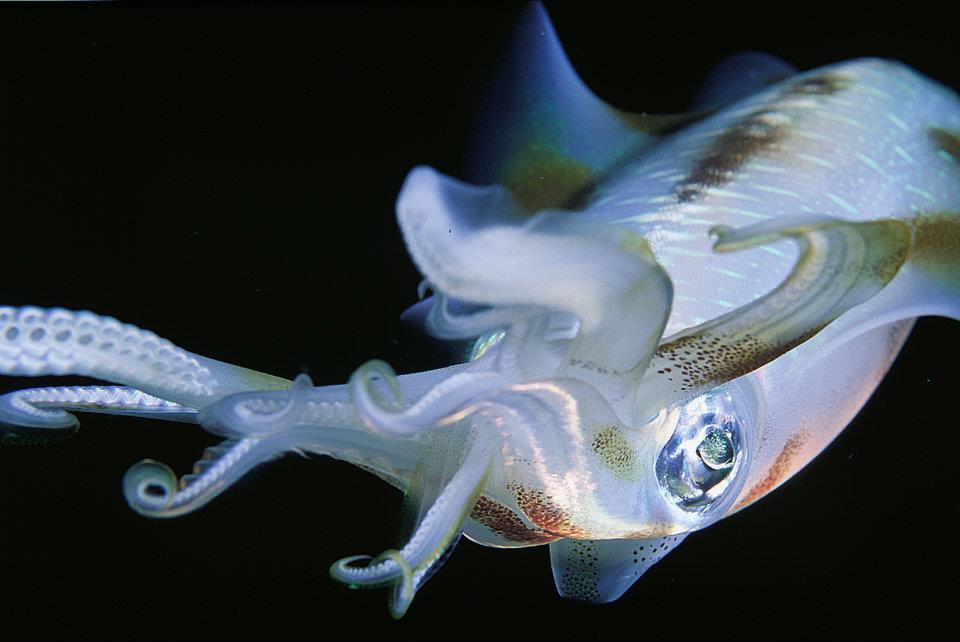

ナイトダイブでは、水中世界の違った面を見ることができます。カニ、ロブスター、エビなどの甲殻類を見るには絶好の時間です。タコやイカは自由に泳ぎ周り、サンゴへの擬態のために、体色や模様を変えていきます。日没後に、サンゴがポリプを広げ開花し、海水に含まれる栄養分を吸収する姿は、とても美しい景色です。

また、ある生物は、暗闇の中で光を生成して、発光します!ナイトダイブを楽しむためには、ゆっくりと落ち着いて観察をする必要があり、ゆっくり見てみると、多くの発見があるはずです。

タコやイカは、素早く体色を自由に変える能力をもっているので、”海のカメレオン”とも呼ばれています。彼らは、感覚器官を進化させ、巻貝より大きいサイズの脳を持っているため、脊椎動物の中で最も頭が良い生き物とされています。イカやタコなどの頭足類の神経系は最も複雑であり、脳と体の比率は、温血脊椎動物と冷血脊椎動物の中間にあるとされています。自然界でも発達した目を持つ彼らは、色を変化させたり、光の偏光を使って他の頭足類とコミュニケーションをとったり、擬態して外敵の目を欺いています。

写真提供:ワカトビゲスト Paul Sutherland

白い砂浜、青い海、暖かい日差し、心のこもったおもてなし。ワカトビダイブリゾートのある島は、高い所で海抜300mのサンゴに囲まれた美しい島です。

この島のサンゴ礁は、まるく輪のように形成されていて、島の周りにはラグーンと呼ばれる浅い水域が広がっています。これは、海の火山からの溶岩が蓄積し、その上に堆積物が蓄積されることによって形成されたものです。火山が活動を停止し、沈降して島が形成されました。そして、新たな島の海岸周辺で、生物が住み始めたのです。

この島は、硬い岩の様なサンゴの骨格と砂で形成され、ビーチは小さな貝殻の欠片やサンゴの欠片により構成されています。静寂に包まれたWakatobiの島を歩くと、たまに鳥やトカゲの鳴き声が響いてきて、リラックスした時間を過ごす事ができます。

魚には興味がない’と言う方には、カヤックをおすすめします。

カヤッキングは良いエクササイズにもなり、島の周りにある数多くの入り江や小さな湾を透き通った海を眺めながら探検できます。1〜2人乗り用のカヤックは、簡単に乗り降りができ、座る位置を調節することもできます。それぞれがパドルを持っていくので、休憩をしながら自分たちのスペースで楽しむ事もできます。

もう一つのおすすめのアクティビティとして、パドルボードがあります。ボードに立って、または座ってパドリングします。座っている時と立っている時では、周りの風景が違って見えるので試してみてください。

そして、リゾートにはスパもあります。バックマッサージ、ダイビング後に筋肉をほぐすディープ・ティシューマッサージ、ボディスクラブ、ペディキュア、マニキュア、フェイシャルなどメニューも豊富で、経験豊富なスタッフがお客様の要望に応じて対応いたします。

ダイビングの資格を持っていなくても、スノーケルを付けて泳ぎに行くだけでWakatobiの美しいサンゴ礁を十分堪能することができます。

スノーケリングの最大の魅力は、スキューバダイビングの講習や器材なしで、リラックスした状態で海の中を観察できることでしょう。最小限の労力でできるので、年齢に関係なく楽しめるのも利点のひとつです。

Wakatobiでは、スノーケルのガイドがゆっくり丁寧に説明を行いますので、初心者の方でも安心して参加することができます。

一日が終わろうとしています。太陽は水平線に沈みはじめると、壮観な夕日が現れます。

バンガローやヴィラから美しい夕日を眺めるのも良いし、ジェティーバーやロングハウスで仲間と冷たいビールを飲みながら、鮮やかな赤からオレンジ色、ピンクそして紫と刻々と色を変える素晴らしい眺めをお楽しみください!

可愛らしいフグたち

2012年8月14日(火)

子犬の様なタヌキの様な、こんな可愛らしい顔をしたフグを嫌う人はいないですよね?子犬の様なタヌキの様な、こんな可愛らしい顔をしたフグを嫌う人はいないですよね?

フグ科の魚たちは、大きな棘を持つハリセンボン科にも良く似ていると思いませんか?(ハリセンボン科の魚達は、皆さんもご存知、襲われたときなどに体を膨らませ棘を立てて身を守る魚です。ストレスになるので、むやみに膨らまさないで下さいね。)

Photo copyright: ワカトビゲスト Larry Abbot

泳ぎがとても上手という感じではありませんが、フグ科の魚は胸びれ、背びれ、臀びれ、そして舵の役目を果たしている尾びれを上手に使って泳いでいます。ゆっくり泳いでいるためターゲットにされやすいですが、襲われそうになると、それぞれのヒレをフル活動させて一目散に逃げ出します。この素早い避難技はフグ科のディフェンス方法のひとつでもあります。

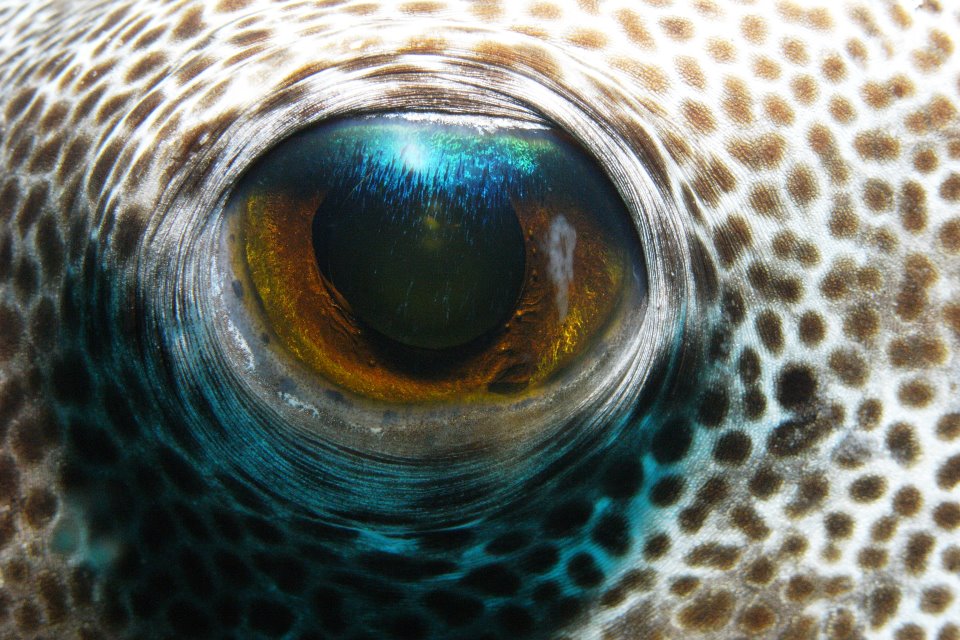

そして、この写真のようにハリセンボンの目には、水面からの明るい光を反射できる玉虫色の層があります。この層が、サングラスのような役割を果たしているため水中で物事をはっきり見ることができ、エイなどの外敵から身を守るのに役立っています。

Photo copyright: ワカトビゲスト Steve Miller

ケショウフグなどの大型種は最大で66cmほどにまで成長し、甲殻類や貝などの軟体動物を噛み砕くための大きな4本の歯を持っています。体には、私達の指紋のような模様があり、その模様は個体により少しずつ異なるそうです。サンゴ礁周辺では、単独で行動していることがほとんどです。

成魚は、沈船や岩陰、洞窟、テーブルコーラルの下などで良く見られますが、用心深い幼魚は、カイメンの間などで隠れながら生活しています。

この種のフグは、頑丈な歯を使いカイメンを主にエサとしていますが、サンゴ藻などの藻類やホヤ、貝類そしてカニ類も食べています。他のフグと同じように、皮膚や内臓には強い毒を持っています。

Photo copyright: ワカトビゲスト Doug Richardson

テトロドトキシンという毒は、主にフグの卵巣や肝臓にありますが、腸や皮膚、そして筋肉の中にも微量の毒を持っています。

これらの毒は、サメなどの大きな生き物には、さほど影響ありませんが、私達人間にとっては命を脅かす危険な毒です。猛毒を持っているにもかかわらず、日本やお隣の韓国では、高級料理として食されています。

Photo copyright: ワカトビゲストWayne Macwilliams

通常フグはゆっくりと泳いでいる魚ですが、時折ものすごいスピードを出すこともあります。そして、危険を感じた時は、素早く大量の水を弾力性に優れた胃に入れて体を膨らますのです! 大きなボールのようになると誰も飲み込めないので、このようにして身を守っています。

Photo copyright: ワカトビゲストSteve Miller

ハリセンボンの体は、長い有毒な棘で覆われているため漁師さん達は、網にかかったとしても決して触れることはないそうです。

幸か不幸か、ハリセンボンが膨張する前に素早く捕まえ、飲み込んだとしても途中で膨らんだせいで窒息し死んでしてしまったり、たとえ完全に飲み込んだとしても、胃の中が大量のテトロドキシンという毒に満たされ死んでしまったりするため、無害な種類もいますが、フグを食べることは大きな魚にとっても命取りになります。

Photo copyright: ワカトビスタッフ Guy Chaumette, Liquid Motion Film

フグだけが、ユニークな防御方法を持っている訳ではありませんが、実はとてもユニークな方法で求愛するのです!

非常に凝った求愛表現の後に、オスはメスを産卵場所である浅瀬へ導きます。フグの卵はとても軽いので、孵化するまでの4日から7日間は水面を漂います。

Photo copyright: ワカトビゲスト Kendra and Mike Chittenden

フグは、左右の目を別々に動かすことが可能なだけではなく、多くの種類がカメレオンの様に、環境の変化に応じて体の柄や色、輝度を変えることができるのです!

ほとんどのフグの体色は地味ですが、鮮やかな色彩と独特な模様をしている種でも自然と周囲に溶け込むことができるため、捕食者から身を隠そうとはしません。

Photo copyright: ワカトビゲストLisa Collins

ほとんどのフグ科は雑食で、岩やサンゴに生えた藻を食べたり、そこに生息する無脊椎動物をエサとしています。また大型のフグは、エビやカニ、貝類といった軟体動物もエサとしています。

サザナミフグも雑食ですが、ホヤやウニ、ヒトデを好んで食べているようです、その他にも褐虫藻や羽織虫、甲殻類、カイメン、二枚貝、ヤドカリ、ハネガヤ、イシサンゴや藻類といった物も胃の中で発見されています。また、オニヒトデの天敵としても知られています。

Photo copyright: ワカトビゲスト Joachim Luttenberger

オニヒトデは、たくさんの腕を持つヒトデで、体中に猛毒の棘を持ち、サンゴを食害してしまうことでも良く知られています。また、このヒトデは世界で二番目に大きいヒトデでもあるのです。

ハマサンゴ類やコモンサンゴ類をよく好み、たくさんの菅足を使用して健康なサンゴの上に登り、サンゴのポリプを全部食べてしまいます。枝サンゴの用に着底しづらそうなサンゴの表面でも、上手に密着しポリプを食べてしまいます。サンゴに密着すると表面全体を覆いはじめ、液状の消化酵素を分泌し栄養分を吸収していきます。その結果、サンゴの外骨格は白化してしまい、少し経つと、藻類や繊維細胞が繁殖し始めます。

ひとつのオニヒトデは、一年で約6平方メートルの生きているサンゴ礁を食害してしまうそうです。

長年に渡り、オニヒトデの行いについて多くの議論が交わされてきました。 オニヒトデは、広範囲のサンゴを破壊してしまい、生態系に与える影響も強いため、取り除くべきだと今までは考えられてきました。しかし、新たな科学的証拠によると、オニヒトデのサンゴの消費は自然な成り行きだということだけではなく、ゆっくり成長するソフトコーラルなどが成長するためのスペースを作っているとも考えられているそうです。ゆっくり成長する様々なサンゴを、急成長するサンゴの圧力から守り、サンゴ礁の多様性を維持していく上で重要な役割を果たしているのかもしれませんね。

ホラ貝以外にも、オニヒトデの天敵としてフグ科やモンガラカワハギ科の魚が挙げられますが、捕獲された時や捕食されている間でも再生し続けるというとてつもなく優れた再生機能を持っているため、絶滅には到底至りません。盤の部分は、腕なしで再生する事が出来るだけではなく、たとえ腕だけであっても完全に再生する事ができてしまうほどです!

ワカトビのように美しいサンゴ礁が広がる海域には、オニヒトデの天敵も数多く生息しているため、生態系のバランスを保っていますが、過激な漁業を続けてきた海やホラ貝を乱獲してきた海は、オニヒトデの天敵が減ってしまっているため、生態系のバランスが崩れてしまっている海も、世界ではたくさんあります。

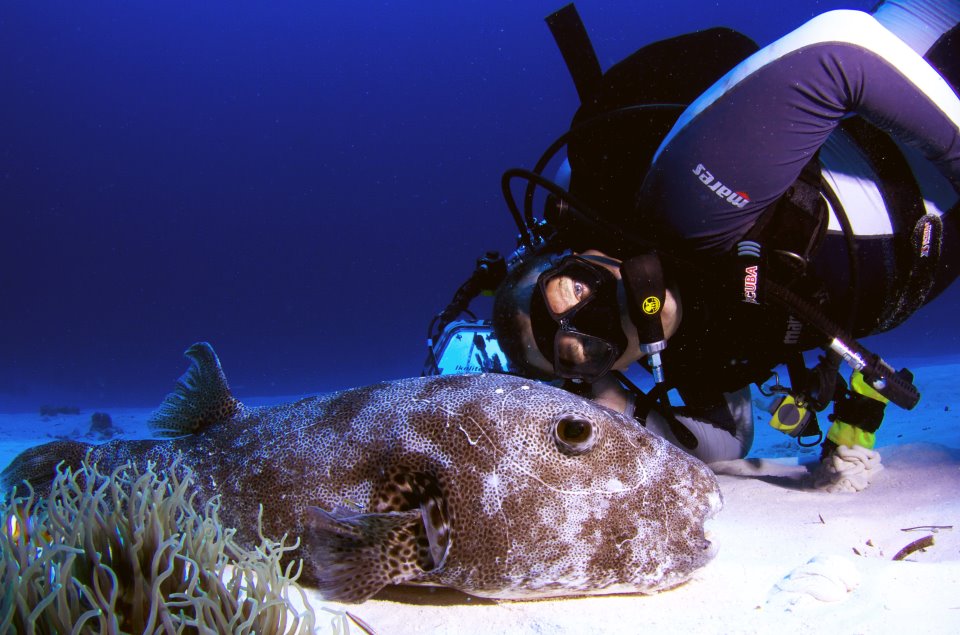

フグ科の魚は、定期的にホンソメワケベラやホンカクレエビなどからクリーニングしてもらうのを好み、クリーニングしてもらっている間は(私達がマッサージを受けている時と同じですね。)とてもくつろいでいるため、ダイバーもゆっくりアプローチすると、ここまで接近することが出来るのです!

コクテンフグはサンゴが豊富なエリアを好み、日中はミズガメカイメンの淵で休んだり、ケーブやクレバスの近くでホバーリングしていたりしますが、夜間はカイメンやソフトコーラルの近くを好むようです。

このフグは、主にハードコーラルを主食とし、枝サンゴのように分岐のあるサンゴの先を噛み砕いて食べたり、イソギンチャクや藻類、二枚貝、エビ、カニやナマコも食べたりしているようです

単独行動をしていることがほとんどですが、時折ペアで見かけることもあります。

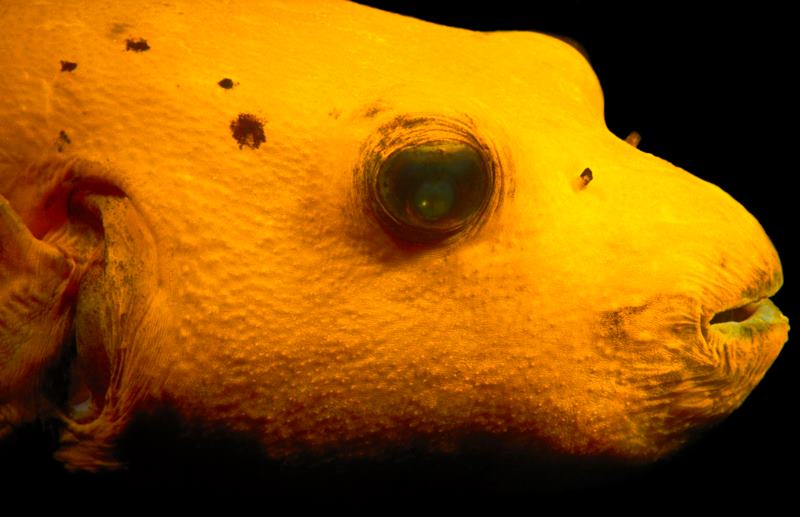

コクテンフグは、灰褐色や黄色、黒っぽい個体など体色のバラエティーが豊かで、顎の周りが黒く、体全体に黒い斑点があるのも特徴の一つです。この写真のように、オレンジ色または金色の個体はワカトビのエリアでもとても珍しい色です!

このように、様々な個体が存在するフグ科の魚は、子犬の様な可愛い顔をしているので、人気の被写体でもあります。

Photo copyright: ワカトビスタッフ Guy Chaumette, Liquid Motion Film

8月4日~ 王道コース

2012年8月11日(土)

今週は少人数でのトリップ。天気もよく、盛りだくさんな一週間となりました。

※モルディブは7月20日~8月19日まで、イスラム教の国のラマザン(断食)月間となります。日没とともにその日の朝食を全員でとるという儀式が始まりますので、それまでに日中の予定を全て終えなければなりません。それに伴い、ラマザン期間中は現地でのエキストラダイブやナイトダイビングの実施が難しくなります。あらかじめご了承くださいますよう、お願いいたします。

今週の気になるログはこちら↓

(さらに…)

ニューカレドニア研修~南太平洋のプチフランス~ session3

2012年8月6日(月)

2012年5月28日~6月3日まで、ニューカレドニア研修旅行に行って来ました

前回のブログでちょっとしたクイズを出していたのですが…

ニューカレドニア×水上といえば…

ESCAPADE ISLAND RESORT(エスカパード・アイランド・リゾート)

ですっ

モーゼル湾からボートで約20分ほど。

天気が悪いのは見て見ぬふりですよ~~

はいっ!水上バンガロー(お天気Ver.)のお出ましでーす

プールも綺麗♥

水上のお部屋は、テラスからパンをまくとお魚が群れ群れすることもあるとか

私もトライしたところ、目つきの鋭い海鳥にパンを掻っ攫われましたが…

笑

笑

お部屋も綺麗なんですよー!

特に水周り、大事ですよね??

水上バンガローの、綺麗でひろーいバスルームは魅力の1つ♥

日本人には嬉しいバスタブ付☆

ベッドもふかふか~♪

この写真で伝わるでしょうか、綺麗な海の色…

イケメンさんも働いてますよ♥♥♥笑

ダイビングだけじゃないんです、ニューカレドニア☆

(ダイビング旅行会社のくせに、、、って感じですが。)

ご同行者様がダイビングなさらない場合には、別途お見積もりしますので!

憧れのニューカレドニアを、憧れのままで終わりにしないで下さいね♪

★ニューカレのツアーはこちらから★