エティハド航空 アブダビ-モルディブ Abu Dhbi

2012年8月6日(月)

こんばんは。今回は中東の国。アブダビからこんにちは!!

中東の国って…どんなイメージですか?

石油?砂漠?らくだ? それともちょっとこわいイメージあります?

そんなことないないないなーい。

近年では、石油だけに頼らない観光の国作りに取り組んでいる

ドバイ、アブダビ。

研修にいってきましたのでぜひアラビックかつ潤沢な資源に圧倒される中東の国の雰囲気を感じてください。

WTPではアブダビ、ドバイ経由でモルディブに行く、1度で2度美味しいツアーも取り扱っております。

ぜひお問い合わせください♪

アブダビとドバイのまさに 世界最大級 の観光スポットをかけあしで

まずはフェラーリワールド!!!

世界最大級の屋内テーマパーク。もう車好きにはたまらない(?)

一面まっかっか

なテーマパークです。

なテーマパークです。

ここではジェット戦闘機と同じ油圧ウィンチシステムを採用し、0-100km/hまでの加速が2秒、最高速度は240km/h

という世界最速のジェットコースターも楽しめます。

という世界最速のジェットコースターも楽しめます。つづいて、ドバイモールの世界最大のDubai Aquarium & Underwater Zoo !!

お、おおおおお・・・・・・おおきいっ

もちろん、海の生き物大好きな私は突撃です!!

中には、マンタ、カスリハタ、エイなど大物が たくさーーーん。

なんと、この水槽でダイビングも楽しめるというんだからオドロキ

で、でもこれ、こわすぎです汗!!!

続いて

シェイク・ザイード・グランド・モスク。

HPから引用しました↓

ここから

世界最大級のモスクは建築上の芸術作品であり、巨大で参拝者4万人を収容することができます。その特徴は、80個のドーム、約1000本の円柱、24金めっきのシャンデリア、そして1本1本の糸を手で結んだ世界最大の手織りカーペットです。

ここまで

イスラム教の人たちにとって大切なお祈りの場所、モスク。

世界で1番大きいモスクはサウジアラビアのメッカ(Mecca)にあるグランド・モスク。

2番目はメディナ(Medina)にある預言者のモスク。

上記のモスクは非ムスリムは立ち入りが許可されていません。

そして、このシェイク・ザイド・モスクは世界で3番目に大きいモスクで

非ムスリムでも立ち入りが許可されています。

つまり、ムスリムでない人が立ち入れる最大のモスクがここということ。

う、う、うつくしい・・・・

白の建物がアラビアのあつい日差しに映えて一層輝いています。

欧米の観光客も多く、誰もが息をのむ。そんな場所でした。

モルディブで美しい海と自然を贅沢に味わった後、

帰り道に中東の国に立ち寄って異文化を感じる旅・・・・

新しい形ですよね。誰より先にこんな欲張りな旅行を楽しんでみませんか???!!

info@wtp.co.jp

にお問い合わせください♪

7月28日~ 王道コース

2012年8月4日(土)

今週もよく晴れて海況のよい一週間でした。雨季は一体どこへ???今週は月刊ダイバーさんの取材もありました。

11月号または12月号に取材の様子が載るそうです。

※モルディブは7月20日~8月19日まで、イスラム教の国のラマザン(断食)月間となります。日没とともにその日の朝食を全員でとるという儀式が始まりますので、それまでに日中の予定を全て終えなければなりません。それに伴い、ラマザン期間中は現地でのエキストラダイブやナイトダイビングの実施が難しくなります。あらかじめご了承くださいますよう、お願いいたします。

今週の気になるログはこちら↓

(さらに…)

パーフェクト・ショットを撮るためのテクニック

2012年8月3日(金)

リーフに沿ってのんびりダイビングをしている時に突然、魚が “トン” とぶつかってきた様な経験はありませんか?きっと、その魚はあなたに興味を持ち、普段より近くに寄ってきたのでしょう。今回は、そんな魚の心についてご案内したいと思います。

リーフに沿ってのんびりダイビングをしている時に突然、魚が “トン” とぶつかってきた様な経験はありませんか?

きっと、その魚はあなたに興味を持ち、普段より近くに寄ってきたのでしょう。でもそんな時、即座にカメラを向け、カラフルでフレンドリーな魚達の写真を撮ろうとすると・・・突然、彼らは一目散に逃げだし、隠れてしまったりするものです。

カメラを構えると、なぜか魚達は逃げだし隠れてしまいます。どうして、そんなに早く泳ぎ去ってしまうのか不思議に思ったことはありませんか?

今回は、いくつかの秘密を皆様にお教えしましょう!

その秘密を知ることで、素敵な写真が簡単に撮れるようになるだけではなく、魚達へもっと近づくことが出来るようになるでしょう!

まず第一に、海洋生物達の違いをよく観察してみましょう!

きっと、スノーケリングやダイビングをしている時に、優雅に中層を泳ぐ魚もいれば、サンゴや岩の上などでピタッと止まっている魚、糊でくっ付けられたように砂地で着底している魚がいたことに気付くはずです。

写真提供:ワカトビゲスト J Watt

魚達の浮力コントロールは、浮き袋によって調整されています。側面もしくは背面にある浮き袋内にガスを出し入れし、余分なエネルギーを使う事なく浮力の調節を行え、まさしく私達ダイバーが使う BCD と同じ役目をしているのです!

そして、一部の魚には浮き袋を震わせ、音を出す魚もいます。音を出す理由は警戒音や威嚇音だけではなく、求愛行動にも使われているようです。また、音を感じるための器官として使っている魚もいるそうです。

浮き袋を持たない魚は、水中を泳ぎ回るのにたくさんのエネルギーが必要となるため、水底に潜んでいる事が多く、必要な時にだけ泳ぎます。あまり動かない被写体は撮りやすいので、フォトグラファーにとっては朗報ですよね!?

ツバメウオやフグ、カワハギ、ハタ、チョウチョウウオ、アイゴ、タツノオトシゴ、ヨウジウオ、テンジュクダイの仲間などは浮き袋を持った魚です。

ほとんどの硬骨魚類が浮き袋を持っていますが、これらの魚達は、ダイバーがあまりにも接近しすぎると、離れていく傾向にもあります。しかし、魚の下側からゆっくりアプローチすると、魚達を怖がらせる事なく接近できるので、より良い写真が撮れるはずです。

私達がどんなに完璧な中性浮力をとっていても、水中に住む彼らに敵うはずはありません。キーポイントは、いかに魚を怖がらせず接近できるかにあるのです!

一方、浮き袋を持たない魚達は、エネルギーを無駄にしないため、静かに水底で過ごしている訳ですが、いくつかの魚は完璧なカムフラージュ術で身を隠し、獲物を待ち受ける者もいます。

こういった魚達はほとんど動かない為、フォトグラファーにはとても協力的です!パーフェクト・ショットのトリックはアプローチにある事を忘れないでください!

しかし、あまり動かない魚でも上手にアプローチしないと、矢のようにピューンと逃げ去ってしまうので、ゆっくり呼吸をするよう心がける事で泡の量や音を少なくし、そして私達の存在に慣れるよう、時間をかけて近づくようにしてみてください。そうすればきっと、魚達は逃げずにいてくれるはずです。

写真提供:ワカトビゲスト Lynne Fieber

フサカサゴ科の魚は、浮き袋を持っていない魚の典型的な例です。様々な場所で見られるオニカサゴなどは、有毒な棘を備えています。 サソリのように“刺す”という事から、英語ではScorpionfish(スコーピオンフィッシュ)と呼ばれており、その鋭い棘は、有毒な粘液でコーティングされています。

何百種類も存在するフサカサゴ科は、そのほとんどがカムフラージュの達人です。そのため、慎重にアプローチしてパーフェクト・ショットを撮る前に、まずは上手に隠れている彼らを見つけなくてはならないのです!

写真提供:ワカトビゲスト Alan Townsend

エソやエイ、サメ、ゴンベ、コチ、ギンポ、ハゼなども浮き袋を持たない魚になります。これらの魚は、あまり動き回らないため、カメラのセッティングをする時間があります。ゆっくり落ち着いてパーフェクト・ショットを狙いましょう!

写真提供:ワカトビゲスト Richard Smith

驚くことに縄張り意識が高い魚ほど、フォトグラファーに対し無意識のうちに接近してくるので、シャッターチャンスをくれたりします。

これらの魚は、住み家や自分たちのテリトリーを守ろうと、彼らより大きい魚はもちろん、ダイバーやカメラにも威嚇してきます。テリトリーに侵入してくる魚には、噛み付いたり、突進して行ったり、ジクザグに泳いで怖がらせたりしてテリトリーから引き離そうとします。

侵入者がカメラの場合は、カメラに寄って来るため、小柄で動きの速い魚を正面から撮れるチャンスです!例として、クマノミやスズメダイ、ギンポの仲間などがあげられます。

クマノミをはじめとするスズメダイ科の魚もまた、非常に縄張り意識が高いため、近づくとカメラのすごく近くまで寄ってきます。そんな時は、素晴らしい写真を撮る絶好のチャンスです!

しかし、モンガラカワハギ科に属する一部の大きな魚が卵を守っている時は、非常に攻撃的になります。特にムラサメモンガラとゴマモンガラは、ダイバーやスノーケラーがテリトリーに入ってくると、巣を守るために噛み付いてくる事もあるので気をつけなければなりません。

モンガラカワハギは、硬い貝殻を噛み砕くための強力なアゴと頑丈な歯を持っており、侵入者に深刻なダメージを与える事ができるので大変危険です。激しく興奮し苛立っているような場合は、フィンなどを噛まれる前に速やかにテリトリーから出るようにしましょう!

被害を未然に防ぐ方法は、彼らの領域に入らないようにするのみです。生物の行動をよく確認し行動するようにしましょう!

小さな魚達は、可愛い被写体になってくれます!

好奇心が旺盛な幼魚や赤ちゃん達は、ダイバーやカメラに寄ってきてくれます!

クリーニングステーションもまた、いい写真を撮れるチャンスの高い場所です!

クリーニングをする魚達は、小さなヒレで“お客様”に優しく触れ、リラックスできる状態を作り出します。このことからも、クリーニング中のリラックスした魚に、接近しやすいということが分かります。しかし、近づきすぎると両方の魚が逃げてしまうので、彼らの邪魔をしないように、多少の距離を保ちながら、ゆっくりと動くごとがとても重要です。

カムフラージュが上手な魚は、身を守るために周囲の環境に完璧に溶け込んでいる場合がほとんどです。

通常、誰にも気付かれない様な場所にいることが多く、カメラを向けられても知らない振りをして、じっと動きません。そうなのです!このような生物は、ゆっくりアプローチする以前に、彼らを見つけるのが大きな課題になります!

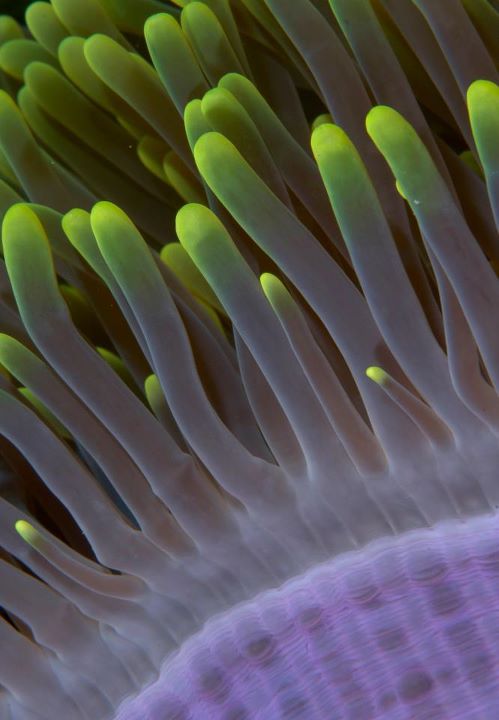

エビやカニなどの小さな甲殻類は、とても “絵になる”生物のひとつです。

小さな海綿やイソギンチャクの近く、ウミシダの中などとても小さな場所に生息しているため、フォトグラファーのターゲットにされやすいですが、とても繊細な生き物達なので、中性浮力をきちんと保ち、彼らの環境にダメージを与えないよう、呼吸を整えながら、ゆっくり静かに動くようにしましょう。

フォトグラファーの強い味方、ウミウシについて触れずにはいられませんよね!!

どんな時ものんびりなウミウシは、アプローチが簡単なだけではなく、ベストアングルで撮らせてくれたり、素晴らしい色彩で楽しませてくれます。

ちょっと調べてみると、カラフルで様々な形をしたたくさんのウミウシがいることに、きっと気づくはずです!海の中ではこのように魅力的な生き物達が、ポーズをしてカメラマンを待っているのかもしれません!

最後に、フォトグラファーにとって一番必要な物は、最新のカメラ機材やアクセサリーではなく、まず落ち着くことです!

被写体を定めたら、まず数分は動かずゆっくり呼吸をしながら周囲を注意深く見てみましょう。そうすることで、魚達は少しずつ私達に慣れる事ができ、近くに来てくれ、最高の表情を見せてくれるはずです!時間をかけて、ゆっくり待ってみてください!

グット ラック!!

藻類の中で生活する生き物たち

2012年7月31日(火)

バンダ海の栄養豊富な水が流れ込むWakatobiのサンゴ礁には、‘Halimeda’ という海藻もたくさん生育しています。このハリメダは、多くの異なった魅力的な生き物にとって最適な生息地です。それでは、この海藻の中にどんな生き物がいるのか見てみましょう。

絶滅の危機に瀕しているハリメダという藻は、微細藻類の緑色植物門に属し、栄養分の豊富なサンゴ礁の生態系の中で、豊富に育っています。

最近になって、ハリメダは熱帯のサンゴ礁を形成する最初の生命体であることが判明し、今まで信じられてきたイシサンゴがサンゴ礁を形成していたという概念は消え去ってしまいました。グレートバリアリーフで行われた調査では、広大なハリメダ地帯では、毎年1平方メートル当り2kgの炭酸カルシウムが作り出されている事が示されました。

藻類の体(葉状体)は、石灰化した緑色の断片で構成されており、最も興味深い特徴としては、急速に成長することと、炭酸カルシウムがその組織に沈殿しているため、ほとんどの草食動物は食べられないことが挙げられます。

ハネモ目(海藻:order Bryopsidale)などの海藻は、個々の組織が2つ以上の核を持つ細胞で構成されています。海藻全体は、個々の海藻から海底にひろがる根でつながっていると考えられています。現在、約30種類のハリメダが見つかっており、その他には化石記録からのみ判明したものが追加でいくつか存在するのみなのです。

ハリメダは、砂地から岩礁エリアの海洋生物の生息範囲に繁殖しており、最大150mの水深で発見されたとの報告もありますが、このような光合成に必要な太陽光がほとんど届かない水深で繁殖する能力は、いくつか他の光合成組織と共有して形質を進化させたことを示しています。

写真提供:ワカトビゲスト Steve Miller

ハダカハオコゼやその類似種は、ハリメダの寝床に隠れることを好みます。

ハダカハオコゼの体色は緑、赤、白、黄色と多様に変化し長時間ハリメダに隠れていると、彼らは黄緑色に変化する事ができるようです。ハダカハオコゼは、名前の通り葉に模倣するのがとても得意であり、実際左右にゆらゆら揺れ動くことで、この擬態をより高度にしています。

また、彼らの皮膚にはよく染みが見受けられ、これがカモフラージュ効果をより高めています。ときには、本物の藻類やヒドロ虫を、口の周りに付けて、いるものも見られます。ハダカハオコゼは、彼らの獲物から見つけられないないようにカモフラージュをして、待ち伏せている捕食者なのです。

写真提供:ワカトビゲスト Eric Cheng

ハリメダ ゴーストパイプフィッシュ(Solenostomus halimeda)は、その名前が示すように、サンゴ藻類のハリメダ付近でのみ発見され、緑もしくはグレーや白っぽい体色をしています。

彼らの体長が小さい上に、棲家の色や形を完璧に模倣する素晴らしい能力を持っているため、これらの素晴らしく魅力的な魚を見つけるためには鋭い視力が必要です。

ハリメダ ゴーストパイプフィシュはカミソリウオの中でも小さな種類であり、雌はたったの70mmまでしか成長しません。

写真提供:ワカトビゲスト Richard Smith

カサゴ科の仲間は毒棘を持っていて、捕食者に不快な痛みを与えることができます。また、彼らは皮膚から粘液を分泌することで、寄生虫や感染症に対する保護をしたりしています。粘液は魚の一般的な分泌物であり、ある種類の魚はその粘液の中に毒素を含んで放出します。これにより、敵の攻撃を避けることができる他に、彼らの幼魚に餌を上げる際に使用されることもあります。

ハダカオコゼは、太陽光が十分に届くような浅瀬で見つけることができ、ダイバーは十分近くまで接近することができます。彼らの持つ体色の多様性は、特にフォトグラファーを喜ばせてくれます。

写真提供:ワカトビゲスト Doug Richardson

カミソリウオは、水中や水底の周辺に生息している小さなエビなどの甲殻類を餌にしています。彼らは、頭を下にした状態で通常泳いでいるため、捕食をしている姿を目にすることは簡単です。静かに近づいて見てみると、長い鼻先にある口から、獲物を吸い上げています。

類似のタツノオトシゴとは違って、卵を孵化させるのは、メスのカミソリウオです。育児嚢は発達した腹ビレで構成されており、上縁に沿って小さな腹側体棘を一緒に留めています。いくつかのケースでは、一匹のメスと二匹のオスで生活をしており、孵化数日前であっても、オスによる卵への受精は一定のペースで行われています。

生まれてから幼生期までは急速に成長して泳ぎはじめ、プランクトンの中で長い浮遊期に入ります。彼らの魅力的な振る舞いや擬態技は、ダイバーやフォトグラファーにとても人気があります。

写真提供:ワカトビゲスト Antonio Rosso

ハリメダは、ウミウシにとっても魅力的な生息地です。

すべてのウミウシは肉食動物であり、カイメン、ヒドロ虫、コケムシ、フジツボ、イソギンチャクなどを餌にしており、中には仲間のウミウシやその卵を食べるウミウシもいます。ハリメダは食べられないので、ウミウシもハリメダを餌にはしません。ウミウシにとって、ハリメダはいくつもの隠れる場所を提供してくれる絶好の隠れ場所です。いくつかのウミウシは、このハリメダのなかで上手に擬態をしている種もいます。

安全上の理由から、多くのウミウシは海藻の上にリボン状の卵を産み付けます。このリボン状の卵はきれいな色で配列されており、いくつかは単調でくすんだものもありますが、とても綺麗なものもあります!

とても多くの小さな卵がきれいに配列され、その数はそれぞれのリボンで異なりますが、最大で数千個にのぼります。ほとんどの種類のウミウシは、卵の産み付けが終わると立ち去ってしまいます。しかしながら、これらリボン状の卵の多くは、非常に脆弱なかたちで晒されているのにも関わらず、捕食者から攻撃されたり、食べられてしまうことはほとんどありません。唯一知られている捕食者は、他のウミウシなのです!

ワニゴチは、名前の通りワニのような面白い容姿をしています。彼らは、コチ科に属しており、あまり似てはいませんがカサゴ科に属している人気のミノカサゴの親戚にあたります。

ワニゴチは、快適なハリメダの上に横たわるのが好きで、ハリメダの中に上手く紛れ込んで擬態をしています。他の多くの魚のように、彼らも周囲に溶け込むようにすばやく体色を変えることができます。この変装の達人であるワニゴチが、50cm以上の長さに達する場合でも、以外と見つけるのに困難します。

彼らは、完璧な擬態で獲物を待ち伏せし、小さな魚などを狙っているのです!

写真提供:ワカトビゲスト Remo Michel

ワカトビダイブリゾートでは、継続的に広範囲のサンゴ礁を保護することで、小さくて希少なピグミーシーホースのみならず、他の多くの種類の個体が、汚されていない自然のままの環境に近い海の中で、繁殖の機会を得ていると評価されています。

彼らは、瞼の代わりに、目の上に多肉質の‘垂れひだ’を持っており、これにより、虹彩の輪郭を失くし、カモフラージュを向上させています。ワニゴチの幼魚は、黒色の体色をしています。

彼らは臆病者ではないため、ゆっくりと近づけばとても接近できるため、フォトグラファーからも人気が高いです。もしらしたら、誰からも自分が見えるはずがない、と思っているのかもしれません。このワニゴチの大胆さのおかげで、体全体や顔と背景を捉えた素晴らしい広角レンズでの撮影を可能にしてくれます。また、美しい詳細な眼のクローズアップなどのマクロ撮影を行うチャンスも与えてくれます。

写真提供:ワカトビゲスト Remo Michel

Wakatobiのハリメダ地帯で見つけることができるその他の隠れた種としては、ホワイトピグミーシーホースと呼ばれる‘hippocampus Colemani kuiter’や‘hippocampus Pontohi’と呼ばれる種類がいます。

ピグミーシーホースはヨウジウオ科に属し、タツノオトシゴやオイランヨウジなど少なくとも7種類のグループがあり、これらは東南アジアのサンゴ礁三角地帯に生息しています。サンゴ礁三角地帯の中心部に位置するWakatobiでは、少なくとも5種類の生息が確認されています!

ピグミーシーホースに接近するチャンス(マクロショットのチャンス)があったら、お腹の下のへそ辺りを確認して見てください。雄と雌のピグミーシーホースの違いを見る事ができます。雄のピグミーシーホースは、下腹部に小さく細い裂け目がある一方、雌のピグミーシーホースには下腹部に小さな丸い穴があります。

すべてのタツノオトシゴ科の雄は、受精後の育児管理を担当しています。雌の未受精卵は、雄の育児嚢に移され血管から運ばれてくる栄養と酸素を吸収します。11日間から14日間後、卵は 一度に6匹から34匹の赤ちゃんを生んでいる事が記録されています。

デニースピグミーシーホースは、最も小さく、鼻から尾の先端までが、たった1.7cmまでにしか成長しないとても珍しい種類です!数が少なく、隠れ上手なせいか、鋭い目を持つ、ダイブガイドが粘り強く探しても困難を要します!

もし、自分自身でピグミーシーホースを見つけ出したい時は、ハリメダ地帯でわずかに直射日光から保護されている地域を見てみてください。ホワイトピグミーシーホースは、藻類の先端部を好み、わりと浅い水深(9m前後)で見つけることが出来ます。

すべてのピグミーシーホースは、国際自然保護連合の研究で、”データ不足”としてリストされており、まだ明らかになっていないことばかりです。

写真提供:ワカトビゲスト Richard Smith

ピグミーシーホースは、タツノオトシゴ科の中でも形態的に区別されています。他の種類のタツノオトシゴが両側に開く鰓のペアをもっているのに対し、彼らはとても小さいため、頭の背後に1つの開口鰓をもっています。

ピグミーシーホースは見事な擬態で、多くの捕食者から逃れる事ができます。彼らの最大の脅威は、ダイバーとその極端な繊細さの虜になるマクロ派フォトグラファーです。ピグミーシーホースの保護のためWakatobiでは、有名なピグミーシーホースの専門家であり、海洋生物学者のリチャード・スミス氏により作成された‘ダイビングとピグミーシーホース撮影に関するルール’に従ったダイビングを心がけています。スミス氏は研究の為、何度もWakatobiに訪れています。

様々な甲殻類もまた、生い茂ったハリメダ地帯に生息しています。

サラサエビは、集団生活を好み、時には100匹ほどの大集団になります。すべての甲殻類と同様、エビは脱皮を繰り返し成長していきます。また、脱皮することにより、身を守る際に失われた部分を再生したりもします。

次はハリメダ地帯に生息していて、とっても個性的なピグミーパイプホ-スのご紹介です。

Kyonemichthys rumenganiは、世界最小のパイプホースです。彼らの容姿がヨウジウオ(pipefish)とタツノオトシゴ(seahorse)の両方を持ち合わせていることから、パイプホースと呼ばれています。髪の毛と同じくらいの太さしかなく、長さがたったの3〜4cmほどなので、見つけることは非常に困難です。彼らは、藻類の一部に巻き付くために持ち入る細長い尾を持っています。

生物学上でも、とても希少かつ、とても個性的で魅力的な彼らは、拡大鏡を通してみると良く観察することが出来ます。

今度、ダイビングに出かけ海藻のエリアを見つけたら、もう少し接近して観察して見てください! そこには、何か驚くような生き物が潜んでいるかもしれませんよ!

7月21日~ 王道コース

2012年7月28日(土)

今週もよく晴れて海況のよい一週間でした。

※モルディブは7月20日~8月19日まで、イスラム教の国のラマザン(断食)月間となります。日没とともにその日の朝食を全員でとるという儀式が始まりますので、それまでに日中の予定を全て終えなければなりません。それに伴い、ラマザン期間中は現地でのエキストラダイブやナイトダイビングの実施が難しくなります。あらかじめご了承くださいますよう、お願いいたします。

今週の気になるログはこちら↓

(さらに…)

モルディブ&ドバイ研修⑦

2012年7月26日(木)

6月に行きましたモルディブ&ドバイ研修最終日は、オマーンのシックスセンシズジギーベイについてお届けします。

シックスセンシズジギーベイは、

オマーンの飛び地であるムサンダム半島のあり、

ドバイからオマーンへの入国は、ビザの申請もなく簡単に入国する事が出来ます。

(パスポートにスタンプが押されないのが、少し残念な気がします。。)

ドバイからジギーベイまでは、

で約2時間で行く事が出来ます。

で約2時間で行く事が出来ます。ドバイの中心地から少し離れると、あたり一面は、砂漠になって行きますが、

それも過ぎると、徐々に岩山が現れてきます

こんなところに、リゾートがあるのだろうかと思うような砂利道

いつしか、ジギーベイの門をくぐるとさらに岩山を登っていきます。

そして、山頂?についたときに、その姿は見えてきました!!

分かりづらいですが

木が茂っているところがジギーベイです。

木が茂っているところがジギーベイです。こんな土地をよくも発見したなと、関心するばかりでした。

シックスセンシズといえば、

オーガニックガーデン!!

レモングラスやスイートバジル等など・・生き生きと育っていました。

こんな場所でも育てる工夫をしているシックスセンシズは、さすがです。

お部屋はの様子は、モルディブのソネバフシに似ています。

そして、あのラームでも登場いただいた、ハリネズミ先輩もオマーンでも大活躍されていました。

シックスセンシズラームとコンビネーションで行かれてみると、

全く違ったリゾート地でありながら、同じコンセプトを感じられて、

おもしろいかもしれないですね。

残念ながら、ジギーベイには、宿泊する事が出来ず・・・

また、2時間かけてドバイに帰り帰国の途につきました。。。。。。。

帰りのチェックインは、ドバイ空港のターミナル3はエミレーツ航空専用のターミナルですので、

チェックインカウンターも全員同じカウンターに並ばなければならないので、

セルフチェックインが出来るとスムーズです。

こちらの機械で簡単にチェックインが出来るようで、もちろん座席指定も出来るようです。

(チケットによっては、出来ない場合もあるのでご注意を)

あっという間の4泊7日間でしたが、海あり山ありと有意義な研修となりました。

ドバイやオマーンに興味をもたれた方、是非お問合せを頂ければと思います。

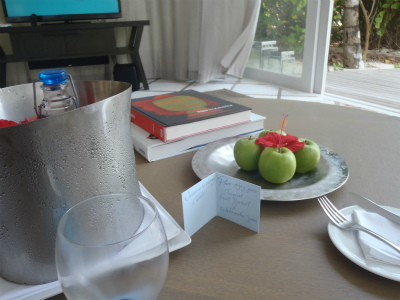

エティハド航空 アブダビ-モルディブ Viceroy Maldives

2012年7月26日(木)

本日はシャヴィヤニ環礁に新しくオープンしたヴァイスロイ!

インテリアもモダンでスタイリッシュなのがヴァイスロイ モルディブ。

ウェルカムドリンクはスイカジュース♪

ヴァイスロイには遊びゴコロ満載のおしゃれなツリーハウスが♪

実はここ、バーなんです

ついつい長居しちゃいそうですね。

続いて気になる水上ヴィラ

うっとり

続いてスパ

水上のトリートメントルームでうっとり

スパの後はスノーケリング?

スイーツで一休み?

お部屋でお昼寝もいいかもしれませんね。

ちょっと休んだらマリンアクティビティもぜひ。

ヴァイスロイ モルディブのお問い合わせはこちらから♪

→ info@wtp.co.jp

モルディブ&ドバイ研修⑥

2012年7月23日(月)

6月に行ってきました モルディブ&ドバイ研修今回は、ドバイのホテルについて、ご紹介します。

ドバイ宿泊も1泊だけだったのですが

、

、宿泊したホテルは、パームジュメイラの向かって左下の方にある、

ジュメイラ ザビール サライでした。

ここで、パームジュメイラについて

パームジュメイラの枝の部分は、全て個人の住宅になっています。

幹から各枝の部分に入る場合には、入場許可証がないと入れないようで、

厳重に警備されています。

(さらに…)

ニューカレドニア研修~南太平洋のプチフランス~ session2

2012年7月23日(月)

2012年5月28日~6月3日まで、ニューカレドニア研修旅行に行って来ました

トントゥータ国際空港からヌメアまでは車で1時間ほど

グランドテール島を長く走る山脈を横目にバスに揺られていきます。

ニューカレドニアの産業を支える、ニッケル鉱石が取れる山です。

さて、最初にやってきたのは

La Promenade(ラ・プロムナード)

もうもう名前からして、なんだかお洒落で素敵じゃないですか?♥笑

綺麗で気持ちの良いロビー♪

(さらに…)

魚たちは“触らないで!”と言えません・・・

2012年7月23日(月)

すべての海洋生物は、常に食べるか食べられるか危険の付きまとう厳しい環境で生活しています。危険は水中のいたる所に、違った形で存在しています。海洋生物は、警戒し身を守ることに最善を尽くしていますが、それでも安全の保証は全くありません。そのため、多くの海洋生物は、生き残るための戦術をいくつも生み出し、外見や行動を最大限に工夫して生きているのです。

写真提供:ワカトビゲスト Wayne MacWilliams

サンゴ礁に住む生物達のメカニズムは、他の生物よりもシンプルなものがほとんどです。

それでは、ワカトビに生息する生き物達の『防御戦略』を一緒に見ていきましょう。

写真提供:ワカトビゲスト Claus Meyer

フグは胸びれ、背びれ、尻びれ、尾びれの動きを組み合わせて泳いでいます。これらの動作はとても操作性に優れていますが、ゆったりとした動きなので簡単に捕食のターゲットとなってしまいます。フグの尾びれは、主に舵としての役割を果たしていますが、逃げるためには、なりふりを構わず‘緊急発進’をすることもできます。

フグ科の魚は、この‘緊急発進’と‘優れた視力’により身を守っていますが、これ以外にもいくつかのユニークな防御方法を持っているのです。

写真提供:ワカトビゲスト Steve Miller

ハリセンボンやフグは追いかけ回される状況に陥ると、延び縮みするお腹に水を満たし、自分自身をより大きく見せるという、防御方法を備えています。風船のように身を膨らませる事で捕食者を阻止する事ができ、また実際よりも大きく見せる事で脅威を与える事もできるのです!

また、膨張していない時にはあまり見えませんが、フグは鋭い棘を持っているため、腹ペコな捕食者に対しては‘トゲトゲしく口に合わない魚’ということに気がつかせる事も出来るのです。

このような防御方法を気にも留めない捕食者がハリセンボンを食べようとすると、途中で窒息死したり(仮に膨らむ前に飲み込み始めたとしても)フグの腹の中にある致死性のあるテトロドキシンと言う毒により、最終的には死に至ってしまうことになります。この毒は、主に卵巣と肝臓にあり、筋肉内や腸、皮膚にも微量に存在します。

その他の防御方法として、鋭く伸びた針を使ったり、噛み付いたりして攻撃する手段もあります。フグはこの‘体を膨らませる’‘致命的な毒’‘噛み付く’という3種類の防御対策で、泳ぐのが遅い性質を補っているのです。

ヤドカリは柔らかい体をしているので、非常に傷付きやすいため、常に体を保護できる貝を住み家とし、殻の中に隠れています。実は、これらの安全な場所の獲得競争は厳しいものなのです。

たくさんのヤドカリが、さらに安全で住み心地のよい家を求め、空の貝殻を探しています。ビーチや海岸線に落ちている空の貝殻は彼らの唯一の家です。むやみに集めたりしないでくださいね。

写真提供:ワカトビゲスト Eric Cheng

時には、他のヤドカリと貝殻の奪い合いになることもあります!奪い取る側は、爪で相手のヤドカリをつかむと、全力で貝殻から引き出そうとします。防衛側のヤドカリは、敵の爪を避けるために、可能な限り奥まで引っ込み必死に抵抗します。

侵略側が失敗した場合でも、防衛側のヤドカリが閉じこもっている貝殻を持ち上げたり、しばらく引きずり回ったりするようです!

ソメンヤドカリは、二重の安全対策をとっています。

捨てられた貝殻を住処とするのに加え、イソギンチャクを自分の貝殻に植え付け存在を隠すのに使うのと同時に、小さな刺胞を持つイソギンチャクを自己防衛のために使うのです!

写真提供:ワカトビゲスト John W. Trone

ミミズクガニは、芸術的な変装をマスターしています。自分で見つけた様々なイソギンチャクやサンゴのポリプ、有害なカイメンを背中に乗せて、防御用シールドを栽培しているのです!

どうやらこのカニは、目立っていないという自信が高いようで、ゆっくり近づいたとしても全然動じません。

カイメンは多細胞生物の中で最も古く、5億年以上前に出現した生き物です。ワカトビの海は、非常に高い生物の多様性を持ち、巨体なカイメンやヤギなど壮大な生物の姿を見ることができます。

このカエルアンコウのように、うまく擬態している種も多く、このような生き物を見分けるのは簡単ではありません。

写真提供:ワカトビゲスト Ken Knezick

カイメンは高度に進化を遂げてきた生物であり、他の多細胞動物よりも長く生き残っています。

カイメンや多くのウミトサカは棘を持っており、これらは小さな結晶構造になっており、炭酸カルシウムか二酸化ケイ素で作られています。多くの生き物達の好みに合わなそうですが、カメや一部のチョウチョウウオ、キンチャクダイは好んで食べます。

写真提供:ワカトビゲスト Wayne MacWilliams

サンゴ礁の魚達は、地球上で最も精巧に装飾された動物と言っても間違いないでしょう。しかし、海洋生物にとって、その派手な色や模様は、多くの意味を持っている訳ですが、その大部分が生き延びていくためだと考えられています。

写真提供:ワカトビゲスト Claus Meyer

魚たちの保護色は、周りの動物やサンゴ礁の一部に似せ、またそれらが有害であることを捕食者に‘思い出させる’ものなのです。ある種の幼魚が、成魚とは全く違った模様をしているのは、成魚が間違って同じ種の幼魚を襲わないためだということも分かっています。

例えば、タテジマキンチャクダイは幼魚の時も成魚の時も美しい魚の一つですが、他のキンチャクダイから縄張りを守ることに躍起になる魚です。しかし幼魚特有の模様は、脅威がないと見なされるため、より安全ということになります。

写真提供:ワカトビゲスト Janelle Graves

幼魚と成魚が全く違う色と模様をしているもう一つの例として、イロブダイが挙げられます。

イロブダイの幼魚は、成魚と大きく異なる事で、自らを同種の成魚間で起こる性的な競争の外に身を置けるだけではなく、成魚から保護を受ける事もあるようです。

青のリング模様が美しいヒョウモンダコは、誰もが認識できる体の配色で、自ら猛毒を持っている事を警告しています。

ヒョウモンダコが脅威を感じた時、鮮やかな青色のリング模様が現れます。

写真提供:ワカトビゲスト Doug Richardson

華やかなミノカサゴは、サンゴ礁でも目立つ魚のひとつです。鮮やかなコントラストの配色は、非常に強力な毒棘の存在を捕食者に警告しています。

ミノカサゴはフサカサゴ科に属しています。この科に共通する事実として、棘に多かれ少なかれ毒を含んでいるという事です。しかし、この毒は彼らを攻撃する生き物に対してのみ使われます。

写真提供:ワカトビゲスト Eric Cheng

場合によっては、侵入者から逃げるための最善の方法は、実際よりもより大きく、より脅威だと思わせる事です。色を濃くして、ヒレを広げたりや付属器官を拡大することは、その一つの方法です。

コウイカやヤリイカなどの頭足類は、その色や足の大きさを十分に活用する方法を知っている七変化の達人です。

写真提供:ワカトビゲスト Anne Owen

このカラフルなゾウゲイロウミウシの色合いは、捕食者に食べても美味しくない味だと言う事を現しています。

科学者たちは、サンゴ礁に生息する無脊椎動物から生成される天然の毒素は、将来の医療や薬品として応用できる可能性が高いと考えているそうです。

写真提供:ワカトビゲスト Martin von Ziegler

イソギンチャクやヒドロ虫、クラゲなどの刺胞動物は、刺胞内に毒針を持っていて、えさを捕るときや防御に使われています。サンゴには、多くの微細な刺糸や刺針があります。これらの刺細胞は触手に位置し、糸のような器官で分刺カプセルを製造し、獲物や対象物の体内に放たれます。

この特殊なカプセルは刺胞と呼ばれ、刺激を感じると小さな杭のように刺胞が飛び出し、細線糸で獲物を絡ませ、捕らえている間に無力な獲物に毒素を注入するのです

写真提供:ワカトビゲスト Richard Smith

写真提供:ワカトビゲスト Carlos Villocch

例えば、ウミウシのように色鮮やかな生物たちは、様々な防衛術を持っています。

あるウミウシは、捕食者から逃れるために体の表面の質感や色を周囲の植物に似せるものもいます。またその逆で、とてもカラフルで一目瞭然のウミウシもいます。これは警戒色の例であると考えられており、目を引く鮮やかな発色は有害である事を警告しているのです。

写真提供:ワカトビゲスト Frank Owens

ミズイリショウジョウガイは美しいだけではなく、多くの捕食者にとってとても栄養のある獲物のひとつです。小さな青い目が近くで動きを察知すると同時に貝を閉めるので、頑丈で棘を持った貝に頼って生きています。

接近した写真を撮りたい場合は、ゆっくりとアプローチする必要があります。